最高神が片目な理由とは?北欧神話「オーディンの片目喪失」伝説を知る

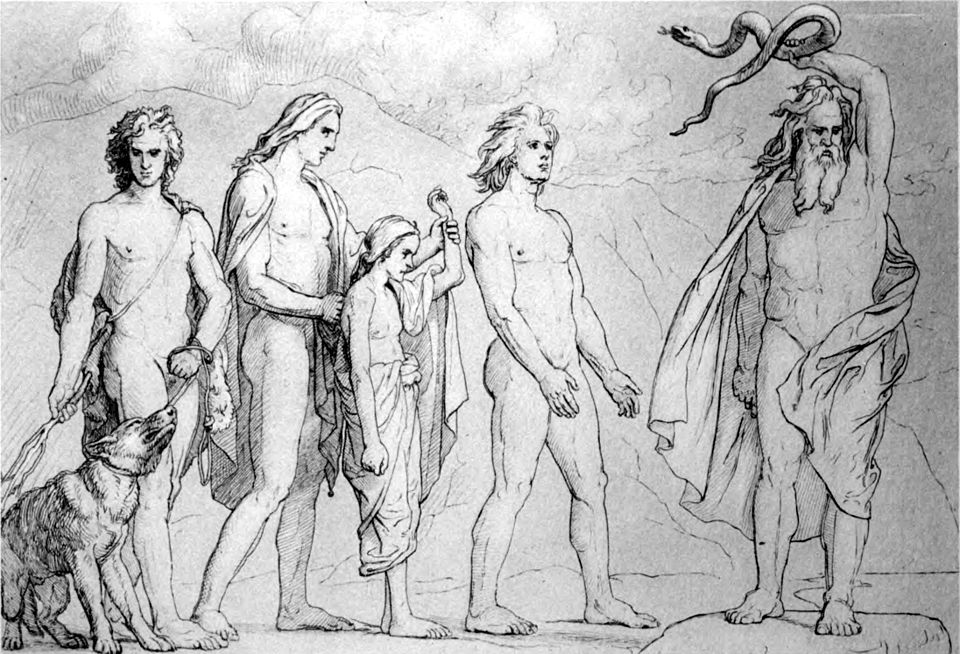

「ミーミルの泉」の水を飲むオーディン

片目を代償として、知恵の源泉たる泉の水を飲んでいる。

出典:『Odin am Brunnen der Weisheit』-Photo by Robert Engels/Wikimedia Commons Public domain

知識を求める者が、何を代償に差し出すのか──

北欧神話に登場する最高神オーディンは、戦の神であり、詩の神であり、そして何より「知恵の象徴」とされる存在です。でも、なぜ彼は片目しか持っていないのでしょうか?

その理由は、ある神秘的な泉での出来事にあります。そこには、未来と過去を知ることができるというミーミルの泉が湧き出しており、オーディンはそこでとてつもない“代償”を支払うことになります。

本節ではこの「オーディンとミーミルの泉」伝説というテーマを、登場人物・物語の流れ・神話への影響──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

主な登場人物──知の番人と求道者の神

この物語の中心にいるのは、もちろんオーディンです。

彼は北欧神話における最高神で、戦や死、詩、魔術、予言など、幅広い力を持つ存在。でもその中でも、特に重要なのが「知識への執着」なんです。

そんなオーディンの前に立ちはだかるのが、知識の泉を守る存在、ミーミル。彼はヨトゥン(巨人族)に属する存在でありながら、アース神族にも仕え、最も賢い者として知られていました。

そして彼の管理する「ミーミルの泉」こそが、知恵と未来を見通す力を宿す、神々の世界でも最も神聖な場所のひとつなんです。

![h4]()

この泉が湧いているのは、宇宙を支える巨大な木「ユグドラシル」の根っこ。

つまり、ミーミルの泉は「この世界の根源とつながっている」と言っても過言じゃない、特別な場所だったんですね。

- オーディン:北欧神話の主神で、知恵・戦・詩・魔術をつかさどる。あらゆる知識を手に入れるために、片目を犠牲にしてミーミルの泉の水を得た。

- ミーミル:巨人族の出自を持つが、神々に仕える知の番人。最も賢い存在とされ、世界の真理に通じる泉を守っていた。

- ヴァン神族:ミーミルがかつての神々の戦争後、ヴァン神族への人質として送られたという背景がある。神々の知識と政治の交差点に立つ存在。

あらすじ──知恵を得るために払われた“最大の犠牲”

オーディンは、戦争を勝ち抜くためにも、未来の運命を知る必要がありました。

でも、ミーミルの泉の水を飲むにはとてつもない代償が必要とされます。ミーミルはオーディンにこう告げます。

「この泉から知識を得たいのなら、自分の片目を差し出せ」

迷うことなく、オーディンはその条件を受け入れ、自らの目をえぐり取り、泉のそばに沈めたと伝えられています。そして、その瞬間から、彼はこの世界の仕組みや、未来に起こる出来事──たとえばラグナロクの運命──さえも見通せるようになったのです。

![h4]()

さて、ここで気になるのが「差し出したのは左目か? 右目か?」という問い。

実のところ、北欧神話の原典には「どちらの目」とは明記されていません。

しかし、後世の絵画や彫刻、映画などでは左目を失った描写が多く見られます。これにはさまざまな解釈がありますが、たとえば左目=直感や神秘を象徴し、右目=論理や現実の視点を意味するという考え方から、オーディンは「現実よりも“神秘”を見通す目」を差し出したと読むこともできるわけです。

このように、「どちらの目か?」という疑問は、オーディンの知識観や神としての在り方を考えるヒントにもなるんです。

- 知識への飽くなき渇望:オーディンは世界の根源的真理を求め、神々の中でも特に知識への欲求が強かった。

- ミーミルの泉の存在の把握:世界樹ユグドラシルの根元に、知恵と洞察の源であるミーミルの泉があることを知った。

- 泉への訪問決意:大いなる理解を得るため、オーディンは自らその泉を訪ねる決断を下した。

- ミーミルとの対面:泉の守護者ミーミルは、泉の水を飲むには重大な代償を必要とすると告げた。

- 代償の提示:ミーミルは泉の一杯の水と引き換えに、オーディンの片目を差し出すよう要求した。

その後の影響──“片目の神”が語りかけるもの

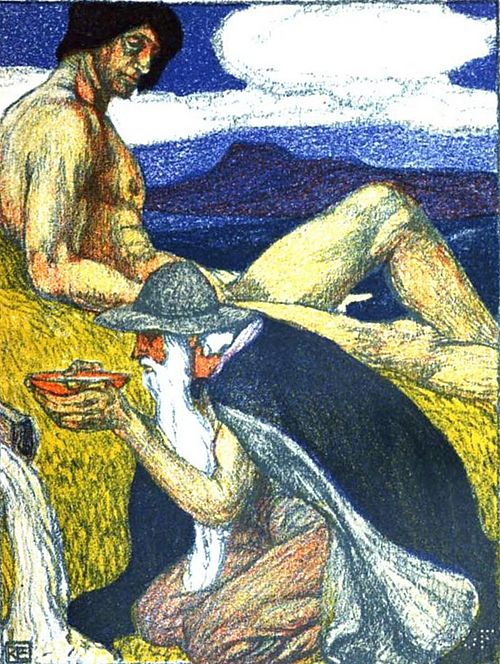

ミーミルの泉で知識を得たオーディンは、それ以降、「予言者」としての側面を強く持つようになります。

戦の神であると同時に、詩や魔法の源泉に通じる存在。自らの一部を失ってでも、真理を知ろうとするその姿は、多くの人に「真の知性とは何か」を問いかけます。

![h4]()

オーディンは目を失うことで、かえってより深い視点を得たわけです。

これはまさに、「本当に大切なものを得るためには、何かを犠牲にしなければならない」という、神話によくあるテーマを体現していると言えるでしょう。

片目という“不完全さ”こそが、彼の知の証だった──だからこそ、オーディンの姿は、多くの芸術や文学でも「深みある神」として描かれてきたのです。

また、彼の差し出した目は、今も泉の底で、世界をじっと見つめ続けていると信じられています。

- 泉の水の獲得:オーディンは片目を犠牲にすることでミーミルの泉の水を得て深淵の知識を得た。

- 知恵の深化:未来視や世界運行の理解が飛躍的に増し、オーディンは神々の中で唯一無二の賢者となった。

- 片目の象徴化:片目を失った姿は知識と犠牲の象徴となり、神々からより深い敬意を受けるようになった。

- 運命への介入強化:知識を得たオーディンは世界の終末であるラグナロクの到来を理解し、その回避に動き始めた。

- 神々への教導:得た知識をもとに神々へ助言し、秩序維持と未来への備えを導く主神としての姿を確立した。

というわけで、オーディンが「なぜ片目なのか」という問いの答えは、知識のために自ら犠牲を払ったから──という、非常に象徴的で重みのある物語にありました。

その代償は大きかったけれど、それによって得た知恵は、神々の未来を導く光にもなったんですね。

そして、「どちらの目を失ったか?」という問いに対する正解ははっきりしませんが、その“謎”こそが、オーディンという神の奥深さを象徴しているのかもしれません。

👁オーディンの格言👁

わしはかつて「視えるもの」をひとつ捨て、「視えぬもの」を得た。

ミーミルの泉に片目を沈めしとき、わしの内に開いたのは──果てなき問いの深淵よ。

真の知恵とは、得ることではなく、代償に耐える覚悟なのじゃ。

泉の水を啜ったその日より、世界の終わりすら瞼の裏に映るようになった。

されどな……知ってなお抗う者にこそ、「選びとる力」が宿る。

運命をただ読むだけなら、カラスでもできる。

わしは、わしらの血脈を未来へ導くために視つづける──たとえこの身が片目でもな。

|

|

|