空が暗くなる時、神々の運命が動き出す北欧神話の「日食」エピソードを知る

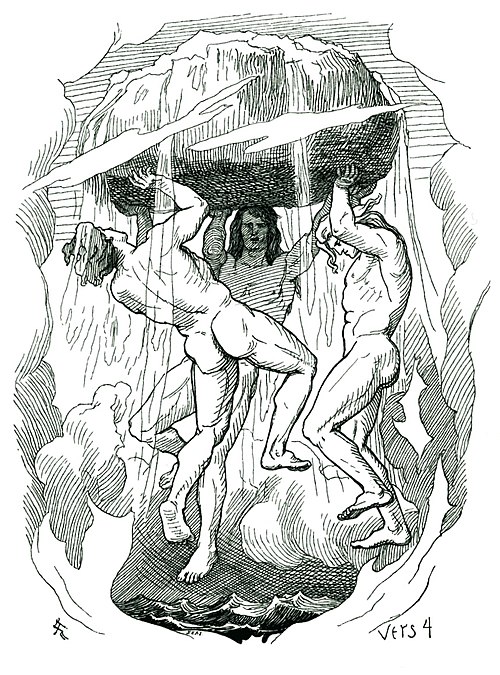

太陽ソールと月マーニを追う狼スコルとハティ

狼スコルとハティが太陽ソールと月マーニを追いかけ、

捕らえた時に日食や月食が起こると語られる場面を表現している。

出典:『The Wolves Pursuing Sol and Mani』-Photo by John Charles Dollman/Wikimedia Commons Public domain

太陽が突然かき消えるように暗くなる、空が静まり返る、鳥たちが鳴き止む──日食の瞬間って、何とも言えない不思議な感覚になりますよね。でも、そんな現象を古代の人たちはどう捉えていたのでしょうか?

北欧神話では、日食は「ただの天体現象」ではなく、神々の世界で何かが起こっている証拠として語られていました。太陽を追う狼の存在や、太陽の女神をめぐる戦いなど、そこにはただならぬ意味が込められていたんです。

本節ではこの「北欧神話における日食伝説」を、古代北欧人の天文観・狼たちの追跡神話・太陽女神の運命──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

北欧における日食の特異性──“闇”が支配する神話的瞬間

北欧、つまりスカンディナヴィア半島(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、アイスランド、フィンランド)に暮らしていた人々にとって、日食はただの天文現象ではありませんでした。それは、天地の秩序が揺らぐ「神話的な闇の瞬間」として、人々の記憶に深く刻まれていたのです。

この地域は高緯度に位置しており、冬には太陽がほとんど昇らず、逆に夏には太陽が沈まない「白夜」が続くなど、太陽の存在そのものが特別な意味を持っていました。そんな環境のなかで、わずかな光さえ貴重な冬に日食が起きるとどうなるか──

それは、光の終わり、秩序の崩壊、そして神々の世界の変化を象徴する出来事として、畏れとともに受け止められたのです。

![h4]()

北欧神話では、太陽は女神ソール(Sól)として擬人化されていました。彼女は天を駆けて世界に光をもたらす存在であり、生命と秩序の象徴です。

対照的に、彼女を追いかける狼たち(スコルとハティ)は闇や混沌の化身。日食が起きたとき、それは狼が女神に追いついた「危機の瞬間」と解釈されたのです。

このような構図は、極端な光と闇が交互に支配する北欧の風土──長く暗い冬、まばゆい白夜──がもたらした自然観と深く結びついています。

さらに、高緯度地域では日食そのものが非常に稀であり、数十年に一度あるかどうかという程度。そのため、現象としての希少性がそのまま宗教的・神話的意味を帯びていきました。──「空が暗くなる」という異常。それが自然の不調ではなく、「神々の物語の中で何かが起こっている」という認識に繋がったのです。

このように、北欧の気候と地理が、「日食=世界の終わりの予兆」とする壮大な神話世界を育んだのだと考えられます。

- スコル(Sköll):太陽を追いかける狼で、日食は彼が太陽を噛み取ろうとする時に起きると語られる。

- ハティ(Hati):月を追う狼で、スコルと対を成し、天体を脅かす存在として恐れられた。

- ソール(Sól):太陽女神で、スコルに追われ続ける運命を負い、彼女の危機が日食の原因とされた。

- マーニ(Máni):月の神で、ハティに狙われる存在。天体の周期と神話世界の秩序を象徴する。

- フェンリル:スコルとハティの父とされる巨狼で、子らが天体を追う運命の源となる背景的存在。

- アース神族:太陽と月の運行を守る立場にあり、狼たちの脅威が世界秩序の揺らぎを示す要素となる。

「スコルとハティ」と日食──太陽と月を狙う2匹の狼

北欧神話の中で、日食を象徴する存在として有名なのがスコルとハティという2匹の狼です。

スコルは太陽を、ハティは月を、それぞれ昼夜を問わず追いかけているとされています。ふだんは逃げ切っている太陽と月ですが、時折、狼が追いついてかじりつく──その瞬間が、まさに「日食」や「月食」だと考えられていたんです。

![h4]()

恐ろしいのは、この追跡がいずれ成功する運命にあるということ。ラグナロクが始まると、スコルとハティはついに太陽と月を食い尽くし、世界が闇に包まれるとされているんです。

日食は、一時的な「予行演習」だったとも言えるわけですね。

この物語は、宇宙の秩序が常に危機にさらされているという、北欧神話ならではの“緊張感”を象徴しているようにも思えます。太陽と月が空にあることが当たり前じゃない──それを教えてくれる狼たちの話です。

「太陽の女神ソール」と日食──燃える車輪を駆る女神の運命

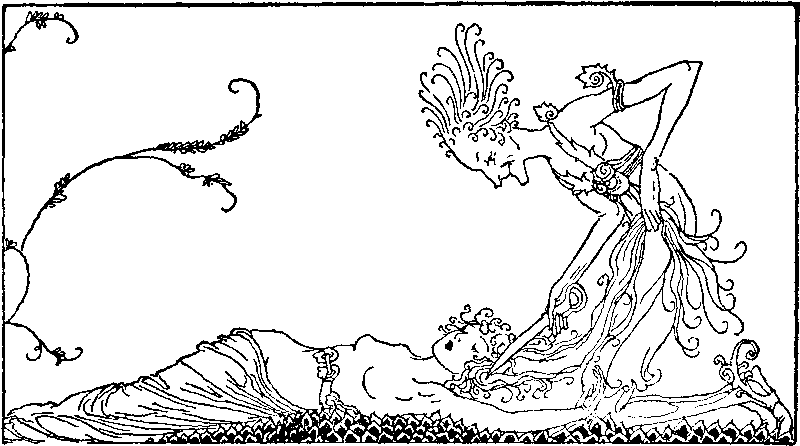

さて、太陽そのものにもちゃんと神様がいるんですよ。それがソール(Sól)という美しい女神です。

ソールは、炎の車輪に乗って、天を駆け抜けています。彼女の役目は、空に太陽を輝かせること──でもそれだけじゃないんです。スコルという狼から逃げ続けることも、彼女の使命なんです。

![h4]()

太陽の神が「追いかけられている」って、ちょっと意外ですよね。でもこれは、昼がやってきて、やがて夜が訪れるという時間の流れを、物語として表現したものでもあるんです。

太陽が消えそうになった瞬間、それはスコルがソールに追いつきかけている瞬間。つまり日食は、彼女の危機なんです。

ただし、完全に食べられるのはラグナロクのときだけ。それまでは必死に逃げ続けているんです。そう思うと、日食の最中、空で繰り広げられている「追いつ追われつ」の攻防戦が、なんだか目に見えてくるような気がしませんか?

- 太陽女神ソールの死:ラグナロク時、スコルに呑まれ太陽が失われ、世界は闇に包まれる。

- スコルとハティの役割の終焉:狼たちが天体を追う循環が停止し、古い世界秩序が崩壊する。

- ソールの娘の登場:母の死後、新たな太陽としてソールの娘が現れ、光の再生を果たす。

- 新世界の再生開始:光が戻ることで草木が芽吹き、ラグナロク後の世界は静かに再生へ向かう。

- 新時代の神々の復帰:生き残った神々が集い、秩序を取り戻し、新たな世界の統治を始める。

というわけで、本節では北欧神話に登場する「日食」にまつわるエピソードをご紹介しました。

世界の終わりを感じさせる暗闇、狼による太陽の狩り、そして炎の車輪を駆ける女神──どの話も「日食はただの現象じゃない」という感覚に満ちていました。

今の私たちは日食を天文現象として科学的に理解していますが、古代の人々にとっては、それは神話と現実が交わる瞬間だったんです。

たまにはそんな視点で空を見上げてみると、見慣れた太陽にも、きっと違った意味が感じられるかもしれませんね。

🌘オーディンの格言🌘

空が黒く染まる時、見ておるがよい──それはただの陰りではない。

ソールが駆ける焔の車輪に、スコルが牙を伸ばす「世界の裂け目」じゃ。

日食とは、神々の物語が空に滲み出す瞬間なのじゃ。

狼たちはただ獣にあらず。秩序を蝕む古き力、ラグナロクを告げる遠き鼓動ぞ。

人は天を見上げ、闇に震えた。それは「知る前の恐れ」ではなく、「感じ取る知恵」じゃ。

ソールは未だ走り続けておる──食われぬために、夜を越えるために。

されば、太陽がかき消える時には忘れるな。神々もまた走り、抗い、燃え続けておることを。

空の闇は、終わりではない。それは「光が抗い続けている証」なのじゃ。

|

|

|