片目を差し出して得たもの──知恵の代価とその教訓北欧神話の「目隠しをした神」を知る

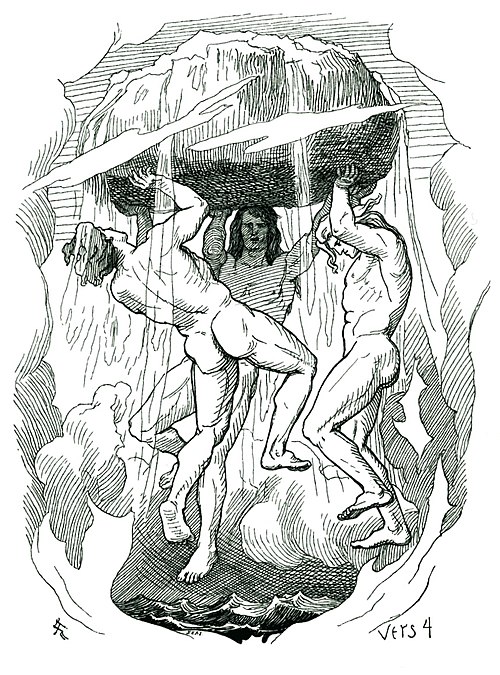

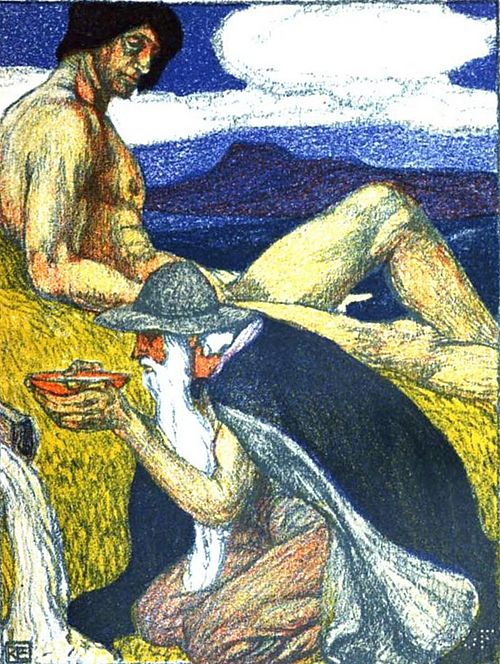

ミーミルの泉の水を飲むオーディン

泉で片目を代価に深い知恵を得たという伝承を象徴的に描いた場面。

出典:『Odin am Brunnen der Weisheit』-Photo by Robert Engels/Wikimedia Commons Public domain

北欧神話には、不思議な選択をする神々がたくさん登場します。その中でもひときわ謎めいたのが、自ら視界を手放した神──主神オーディンです。彼は「すべてを見る者」であると同時に、あえて片目を失うという“選択”をした存在なんです。

目を隠す、あるいは見ないという行為は、ただのハンデではありません。それは時に、より深く“視る”ための犠牲であり、知識や未来と引き換えに払う代償でもあったのです。

本節ではこの「目隠しをした神」というテーマを、片目を捧げたオーディン・儀式で目隠しされる賢女ヴォルヴァ・そして闇の中で世界を見通すヘル──という3つのキャラクターから、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

オーディン──片目を失って知を得た主神

まずは、北欧神話の主神にして、自ら片目を捧げた神として有名なオーディン(Odin)を紹介しましょう。

彼は、あらゆる知識と魔術、そして未来さえも見通す神として崇められていますが、その力を手に入れるために、驚くべき犠牲を払っているんです。

![h4]()

オーディンは、世界の根源にある知恵の泉「ミーミルの泉」から飲むことで深い知識を得ようとしました。しかしその代償として、泉の番人ミーミルに片目を差し出すよう求められます。

彼は迷うことなく従い、以後オーディンは“片目の神”となったのです。

この出来事は、「知識とは、見えるものを失うことで得られるもの」という、深い象徴として語り継がれています。オーディンの目隠しは、単なる身体的損失ではなく、“真理を得るための覚悟”そのものだったんですね。

- フギンとムニン:世界を巡って思考と記憶を集める渡鴉で、日々の情報をオーディンへ届け知恵の基盤を支える。

- ミーミルの泉:深遠な智慧が宿る泉で、オーディンは片目を代償としてその知識へ永続的なアクセスを得た。

- ルーンとユグドラシル:世界樹での苦行によりルーンを理解した経験が、宇宙の真理を把握する知恵の中核となる。

ヴォルヴァ──目隠しされて予言する巫女

次に紹介するのは、神ではありませんが神話の中で重要な役割を果たす存在、ヴォルヴァ(Völva)です。彼女たちは未来を視る巫女・予言者で、特に『巫女の予言(ヴォルヴァの予言)』では、世界の創造から終焉までを語ります。

ヴォルヴァは時に、予言の儀式の中で目隠しをされる、あるいは目を閉じて語ることがあります。

![h4]()

これには理由があります。物理的な視覚を遮ることで、現実に惑わされず“神々の声”や“運命の糸”を感知するためだと考えられているんです。

つまり、ヴォルヴァにとって目を閉じることは、「内なる視界」を開く行為だったわけですね。

彼女たちは神とは異なりますが、「目を覆う」ことで深い世界に接するという点で、オーディンととても近い立ち位置にあるといえるでしょう。

- 世界の創生:氷と火の原初世界からユミルの誕生、神々による世界形成までを語る。『巫女の予言(ヴェルスペル)』では宇宙史の起源を語り始める役割を担う。

- 神々の運命:アース神族や巨人族の行く末、各神が背負う宿命を示し、世界が辿る不可避の流れを告げる。

- ラグナロク:終末戦争における破滅と死、そして大海の炎と浄化を経た後の新しい世界の再生までを予見する。ヴォルヴァの語りは循環する宇宙観を象徴する。

- 人間の未来:終末後に現れる新たな人間界や、正義が満ちる新世界の姿に触れ、人間が迎える変容と繁栄を示す。

ヘル──闇の中から世界を見つめる死の女神

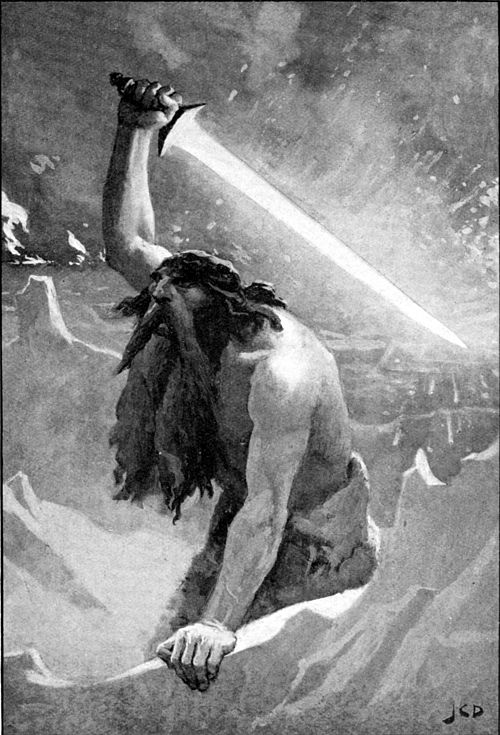

最後にご紹介するのは、冥界ヘルヘイムを統べる死の女神ヘル(Hel)です。彼女は「目隠しをしている」わけではありませんが、“常に闇の中にいて、現世を直接は見ない存在”として描かれます。

その姿は左右非対称で、半身が生者、半身が死者のような異形。そのため、彼女の視線は「生きている世界」に向けられることはほとんどないとされています。

![h4]()

一見するとヘルは「死の世界に閉じこもった存在」と思われがちですが、実は、彼女はすべての命の終わりと、その意味を見守る存在でもあるんです。

目を閉ざしているかのように、直接は語らず、姿を現すこともほとんどない彼女。でも、その静かな在り方こそが、「終わりに宿る真実」を象徴しているのかもしれません。

- 死者の魂:戦死以外で死んだ者たちの魂を収容し、その行く末と秩序を保つ責務を負う。

- 冥界ニヴルヘル:寒冷と暗黒が支配する領域を統治し、侵入者や混乱が生じないよう監視する。

- 終末の徴兆:ラグナロクに関わる動きを注視し、運命が動き出す時の役割に備えて勢力を整える。

というわけで、「北欧神話の目隠しをした神」というテーマを通して、片目の主神オーディン・目隠しされる予言者ヴォルヴァ・そして闇に生きるヘルを紹介してきました。

オーディンの「知るための目隠し」、ヴォルヴァの「内なる視界」、そしてヘルの「沈黙のまなざし」──この三者には通じ合う部分があるんですね。

視界を閉ざすという行為は、決して無力の象徴ではなく、むしろ“より深い視野”を得るための選択だったんです。

現実世界でも、「目を閉じて考える」ことで見えてくることってありますよね。神々のこの選択は、私たちにも「見ることの本当の意味」を問いかけているのかもしれません。

💧オーディンの格言💧

知恵とは、授かるものではなく、掴み取るもの──それゆえに痛みを伴うのじゃ。

わしは一つの目を泉に沈め、もう一つの目で世界を見通す力を得た。

その光と闇の均衡こそ、真の理解への鍵である。

「失うこと」は終わりではなく、「得るための始まり」なのじゃ。

目に見えるものを捨て、目に見えぬものを掴む──それが知恵の道。

わしの片目が今も泉の底で輝くのは、人が問い続ける限り、知の流れが絶えぬ証よ。

|

|

|