「なんでも知ってる神様」の存在を考察北欧神話の「全知全能の神」を知る

玉座に座ったオーディン

北欧神話に厳密な全知全能の神はいないが、知と統治の主神オーディンが近い存在。

鴉の報告と高座フリズスキャルヴで世界を見渡す象徴が描かれる。

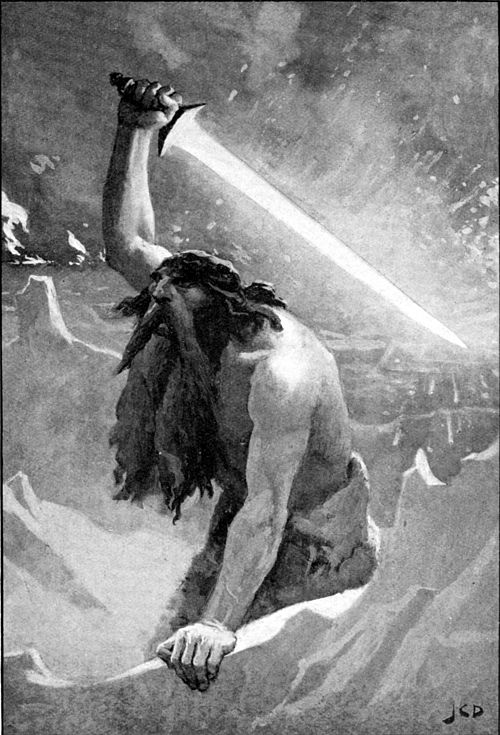

出典: 『Odhin』-Photo by Johannes Gehrts/Wikimedia Commons Public domain

世界を見渡す玉座に座り、未来も過去もすべてを知り、魔法や詩の力を自在に操る──そんな「全知全能の神様」がいたら、まさに理想的な存在ですよね。

でも、北欧神話の神々を見ていると、ちょっと様子がちがうことに気づきます。全知全能という言葉がぴったり当てはまる神が、実はほとんどいないんです。

それでも、「知る力」を追い求めた神、「知識そのもの」とされた存在、「予言する者」として神々すら導いた人たちがいるんですよ。

本節ではこの「北欧神話の全知全能の神」というテーマを、オーディン・ミーミル・ヴォルヴァ──という3つのキャラクターの視点から、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

オーディン──“知りたがり”すぎる神

北欧神話の主神であり、戦と知恵の神でもあるオーディン。

彼のいちばんの特徴は、「知ること」への強烈な執着です。

神々の王でありながら、「全知全能」であるとは限らないんですね。むしろ、何かを知るたびに“代償”を払っているという点が、オーディンの面白いところなんです。

![h4]()

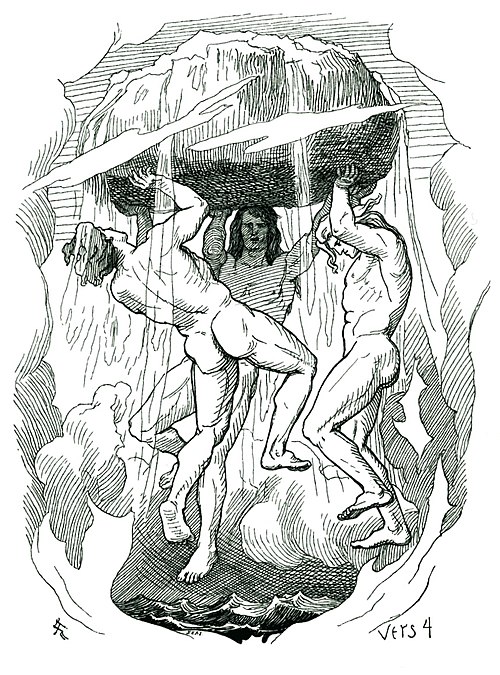

オーディンは、知恵の源泉「ミーミルの泉」の水を飲む代わりに、自分の片目を差し出しました。

そして、ルーン文字の知識を得るためには、世界樹ユグドラシルに自らを9日9晩逆さ吊りにし、槍で貫かれるという苦行を自らに課しています。

これらはすべて、「すべてを知る存在」になるための試練だったのです。

でもそれでも、オーディンは未来を完全に支配することはできません。

ラグナロクの運命を変えることができず、それを受け入れるしかないという姿は、「全知」であっても「全能」ではないという北欧神話の視点をよく表しています。

- フリッグ:オーディンの正妻であり、予知と家庭を司る女神。彼女は神々の運命に深く関わる存在として重要視される。

- トール:オーディンの息子で雷神として知られ、アース神族の守護者として活動する。彼の武勇は神界における最大級のものとされる。

- ロキ:オーディンと義兄弟の契りを結んだ存在で、神々に益も害ももたらすトリックスター。彼の存在はアース神族の運命を大きく揺るがす。

- フギンとムニン:オーディンに仕える二羽のワタリガラスで、世界中を飛び回り情報を集める役目を担う。彼らはオーディンの知識の源の象徴でもある。

- ワルキューレ:戦場から勇士の魂を選びヴァルハラへ導く侍女たちで、オーディンの配下に位置する。彼女たちは終末の戦いラグナロクに備えて勇士たちを鍛える使命を持つ。

- ミーミル:知恵の泉の守護者で、オーディンは知識を得るために彼の泉に自らの片目を捧げた。ミーミルの首は後にオーディンによって保管され、知恵の相談役として語り続けるとされる。

ミーミル──知恵そのものと化した存在

オーディンが知識を求めて訪れた「ミーミルの泉」。

この泉を守っていたのが、知恵の番人・ミーミルです。

ミーミルは非常に謎めいた存在で、「知識の巨人」「知の化身」とも言われます。

やがて戦乱の中で斬首されてしまいますが、なんとその首だけの姿で、今も知恵を語り続けているんです。

![h4]()

オーディンは、斬られたミーミルの首を保管し、魔法で生かし続けていました。

それはつまり、「どうしてもこの知恵を手放したくない」という強い思いの表れでもあります。

知識は死んでも消えない──ミーミルはそれを象徴する存在なんですね。

彼のような“知恵そのもの”が人格を持って語るというのは、北欧神話における「知」の重みを感じさせます。

ミーミル自身が未来を変えたり、直接何かを起こす力を持っていたわけではないですが、その知識をどう使うかは、他の神々に委ねられていた。

まさに、「全知だけど全能ではない」という象徴的キャラクターです。

- オーディン:知識を求めてミーミルの泉に片目を捧げた神で、後にはミーミルの首を保存し助言を求め続けた。両者の関係は「知恵の継承」を象徴する。

- ミーミルの泉:ミーミルが守護する知識の源泉で、すべての認識と叡智が宿る場所とされる。泉の水は神々であっても代償なしには得られない。

- ヴァン神族:アース・ヴァン戦争の際にミーミルが人質としてヴァン神族に渡され、後に彼の首が送り返される事件に関わる。戦争の悲劇性を象徴する逸話として語られる。

ヴォルヴァ──神々すら頼る“未来を語る者”

北欧神話には、神々とは別の力を持つ“特別な人々”が存在します。その代表格が、ヴォルヴァと呼ばれる女性たちです。

ヴォルヴァとは、いわゆる「予言者」あるいは「シャーマン」のような存在で、神々ですら彼女たちの語る未来に耳を傾けるほどでした。

![h4]()

有名な詩『巫女の予言(ヴォルスパ)』では、あるヴォルヴァが、世界の始まりからラグナロク(神々の黄昏)までの流れを語ります。

この詩の冒頭では、オーディン自身がヴォルヴァを訪ねて問いかける場面が描かれているんですよ。

つまり、神々の王でさえ、未来を知るために「人間のような存在」にすがる必要があったということ。 ヴォルヴァは神でもなく、ただの人間でもなく、“知の媒介者”として特別な立ち位置にある存在なんです。

彼女たちの言葉は運命に抗う手段ではなく、「運命を知る」ための手がかり。

だからこそ、知っていても変えられない未来という北欧神話の厳しさを象徴する存在でもあるのです。

- オーディン:最も権威あるヴォルヴァ(預言者)から未来を聞き出すため、死者の国から巫女を呼び戻したとされる。彼はヴォルヴァの知識を重視し、しばしば魔術的助言を求めた。

- フレイヤ:セイズ魔術の主要な教師とされ、アース神族にこの魔術を伝えた中心的存在。ヴォルヴァの力はフレイヤの魔術体系と深く結びつく。

- セイズ使いの巫女たち:複数の名もなきヴォルヴァや巫女が物語に登場し、予言・呪術・運命の解釈などを担う。彼女らは共同体における精神的支柱として重要視される。

- ラグナロクの予言者:『巫女の予言(ヴォルスペーク)』に登場する巫女は、世界の創造から終末までを語る象徴的存在。彼女の語りは北欧神話体系全体の骨格を形成する。

というわけで、「全知全能の神」というテーマを北欧神話で探すと、“知る力”を持った存在はいても、“すべてを支配できる力”を持った神は登場しないという、ちょっと意外な事実が浮かび上がってきます。

知ることにすべてを捧げたオーディン、知識の泉として語り継がれるミーミル、神々に未来を示すヴォルヴァ──。

北欧神話は、「知ること」と「変えること」を分けて考える世界観なんですね。

「全知=万能」ではない。

だからこそ、彼らの物語には悩みや葛藤、そして“それでも知ろうとする意志”が詰まっているのかもしれません。

🦉オーディンの格言🦉

わしが見渡す世界──それはただの風景ではない。

玉座フリズスキャルヴに座りし時、九つの世界の声が耳に届くのじゃ。

だがな、わしの「知」は天より授かったものではない。

知恵とは、痛みを引き受ける覚悟と引き換えに得られるもの──片目を捧げ、首を縄に掛けてなお、わしは学びを求めた。

未来を知るということは、それに抗えぬことを知ることでもある。

ラグナロクの刻、わしの終焉もまた視えておる。されど、逃げはせぬ。

知は道具ではなく、「務め」の種なのじゃ──それを握る者は、すべてを背負う覚悟を問われるのだ。

|

|

|