ロキが鍛えた神秘の刃、起源と真価を探る北欧神話の剣「レーヴァテイン」伝説を知る

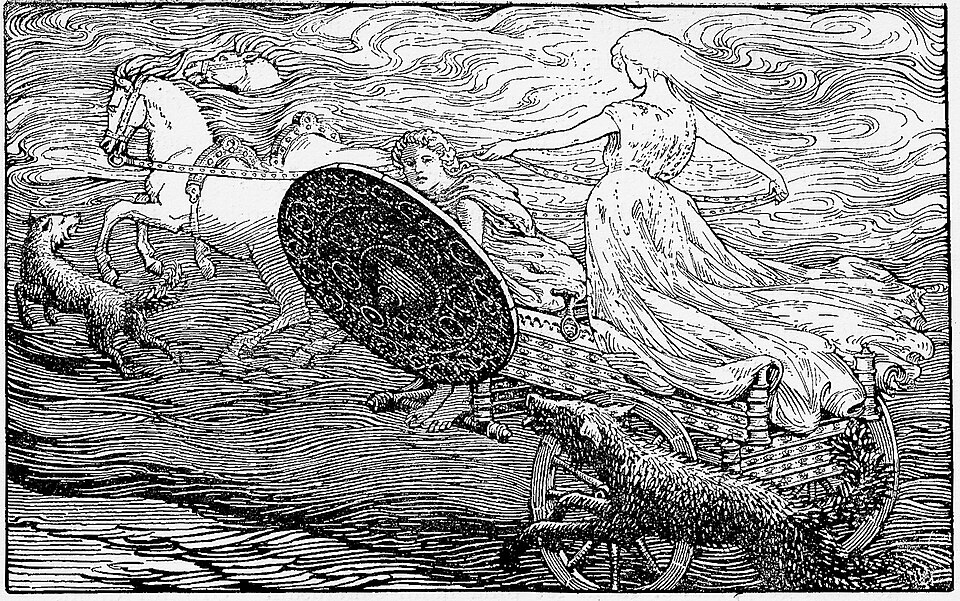

炎の剣を振りかざすスルト

ラグナロクで世界を焼き尽くすとされる炎の剣で特に名前はないが、

日本のファンタジー作品などでは「レーヴァテイン」の名で呼ばれることがある。

出典:『The giant with the flaming sword by Dollman』-Photo by John Charles Dollman/Wikimedia Commons Public domain

北欧神話の中には、不思議な名前や正体がはっきりしないものがけっこうあります。その中でもとりわけ謎めいていて、神話ファンのあいだで話題になるのが「レーヴァテイン」という名前の剣です。

「ロキが鍛えた」と言われたり、「剣じゃなくて杖だった」という説があったり、とにかく情報が少なくて、想像がふくらむばかり。しかもこの剣(あるいは杖?)は、ラグナロクにまつわる試練のカギを握っているとさえ言われているんです。

実際、この「レーヴァテイン」が登場するのはたった一つの詩の中だけ。でも、その短い詩の中に、神話世界の深い謎とロキの存在感がぎゅっと詰まっているんですよ。

というわけで、本節では北欧神話の剣「レーヴァテイン」について、起源・形状・伝承──この3つの視点から、一緒にひもといていきましょう!

|

|

|

レーヴァテインの起源──古歌が伝えるロキの鍛造と名の由来

レーヴァテイン(Lævateinn)という名前を、はじめて文字で確認できるのは、アイスランドの古詩『フィョルスヴィズの歌(Fjölsvinnsmál)』の中なんです。ここに、たった一度だけ登場するこの言葉──それが、この神秘の武器の始まり。

この詩の中で語られているのは、ある若者が難関を越えて乙女に会おうとする「試練の物語」。その試練の中で、「レーヴァテインはロプト(ロキの別名)が鍛えた」という記述があるんです。

![h4]()

名前の意味については、いろいろな説があります。「レーヴァ」は「傷つける」や「欺く」、「テイン」は「枝」や「杖」といった意味があり、合わせて「傷を与える枝」「幻惑の刃」と訳されることもあるんです。

つまりこの名は、ロキらしい“狡猾さ”や“トリックスター的性質”を感じさせる響きを持っているとも言えますね。

- 門番との問答:主人公スヴィプダグが城門の守護者フィョルスヴィズと知識を賭けた問答を行う。物語全体は謎かけ形式で進み、古ノルド詩特有の「知恵比べ」の構造をとる。

- 炎に包まれた館:恋人メングロズが住む館は強い魔炎に守られており、通常の手段では近づけない。スヴィプダグは、炎を越える方法や必要な呪的手順について門番から聞き出していく。

- レーヴァテインの正体:詩中では、レーヴァテインは「ロプト(ロキ)が鍛えた」と明記される特異な武器。形状は剣とも杖とも解釈されるが、原文はあえて曖昧にしており、魔的な“特別な刃”として描かれている。

- 怪鳥ヴィズオフニルの存在:巨大な鳥ヴィズオフニル(Viðofnir)は、ミーミルの木(Mímameiðr)の高い枝に止まる聖獣であり、レーヴァテインでのみ倒すことができるとされる。武器は試練突破の鍵として重要な位置を占める。

- 愛の成就の前提:スヴィプダグがメングロズのもとへ辿り着くには、知恵、呪力、そしてレーヴァテインのような特別な武器がすべて必要となる。武器は物理的な道具以上に、英雄が門を越えるための「象徴的な解放の力」として語られている。

レーヴァテインの形状──剣か杖かの解釈

レーヴァテインは本当に「剣」だったのか──これは、古くから研究者たちの間で議論が続いている大きな問題です。

というのも、『フィョルスヴィズの歌』に登場するこの語には、「teinn(テイン)」という語根が含まれており、これは本来「枝」「細い杖」「棒状の呪具」を指す言葉だからです。

そのため、レーヴァテインは“剣ではなく呪力を帯びた杖ではないか”という説が存在します。

一方で、武器として語られている力──すなわち「切る」「傷を与える」「命を奪う」という働きから、やはり“刃物状の武器=剣であった”と解釈する研究者も少なくありません。

![h4]()

ただし、レーヴァテインが本来どんな形をしていたのかは、原文では明言されていません。

だからこそ、近年では「剣のように鋭く、杖のように呪力を持つ──物理的形状を超えた魔道具だった」という解釈も注目されています。

ロキ(ロプト)が鍛えたとされるこの武器は、まさに“彼らしい”正体のつかめない存在。

固い形状に意味を求めるよりも、その象徴する力や働きを読み解くことで、レーヴァテインの本質に近づけるのかもしれませんね。

レーヴァテインの伝承──巨鳥ヴィズオフニルとの関係

『フィョルスヴィズの歌(Fjölsvinnsmál)』では、主人公がある目的を果たすために、まず「巨鳥ヴィズオフニル(Viðofnir)」を倒さなければならないと語られています。

そして、この鳥を屠るために唯一用いることができる武器こそが、レーヴァテインなのです。

このヴィズオフニルは、世界樹と深く関わる「ミーミルの木(Mímameiðr)」の高い枝に棲む鳥とされています。ミーミルの木はユグドラシルと同一視されることもあり、世界樹と大いに関係する聖なる木です。その最上部に近い場所にいる存在を討つという行為は、神々の領域に触れるほどの重大な意味を持っていました。

![h4]()

だからこそ、レーヴァテインは「神々の領域に挑む者」「世界の試練に正面から向き合う者」にのみ許される道具だったのでしょう。

その意味でレーヴァテインは、単なる武器を超えた存在であり、英雄の資格や覚悟を測る“審判の象徴”だったとも考えられます。

謎の多い武器だからこそ、想像の余地が尽きません。

レーヴァテインは「剣」でしょうか?

それとも「呪具」あるいは「秘宝」でしょうか?

神秘に満ちたその名は、今も多くの読者に不思議な余韻を残し続けています。

⚔オーディンの格言⚔

神々の世界では、「かたち」よりも「意味」が重きをなすのじゃ。

レーヴァテイン──それは刃か杖か、誰にも定かではないが、ひとつだけ言えることがある。

それを鍛えし者の名が“ロキ”である限り、ただの武器で終わるはずもなかろう。

幻をも切り裂き、秩序に風穴を開ける者よ。

試練に挑むならば、剣を選ぶがよい。

だが“真に必要なもの”は、いつだって──目には映らぬところに潜んでおる。

|

|

|