ドワーフが生んだ神々の秘宝北欧神話の「小人族(ドワーフ)」を知る

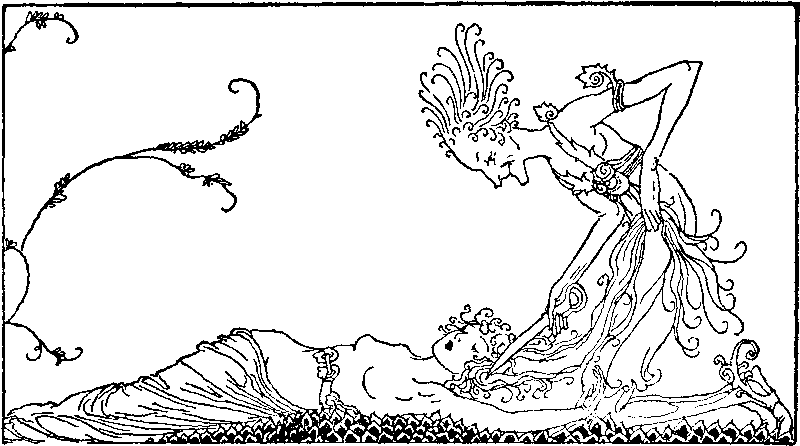

ミョルニルを鍛造するドワーフ

イーヴァルディの子らが工房でトールの槌ミョルニルを作り上げる場面。

ロキが監督し、ドラウプニルやグングニルなど名品も並ぶ。

出典:『The third gift - an enormous hammer』-Photo by Elmer Boyd Smith/Wikimedia Commons Public domain

ミョルニルをはじめとした神々の武具、呪われた黄金をめぐる争い、そして人間誕生の場面など──北欧神話には、実は“ドワーフ”が深く関わる物語がいくつもあります。読み進めていると、「あれ、この場面にもドワーフが?」と驚く瞬間がけっこうあるんですよね?

でもここでひとつ大事なのは、ドワーフはただの脇役ではないということ。彼らは地下世界に住みながらも、神々や巨人、人間たちの運命にしっかり糸を引いています。とくにミョルニルを鍛えたドワーフたちのエピソードは、何度読んでも胸が高鳴るほどです。

本節ではこの「小人族(ドワーフ)」というテーマを、神々の宝物・呪われた黄金・人間創造──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

神々の宝物を作ったドワーフ達──名品を生む地下の名工

北欧神話の中で、ドワーフと言えば真っ先に思い浮かぶのが鍛冶の名匠としての姿です。彼らは地底の暗い鍛冶場で、火花を散らしながら数々の名品を生み出しました。その代表例が、やっぱりトールのハンマー「ミョルニル」なんですよね。

このミョルニルを作ったのは、兄ブロックと弟シンドリという職人兄弟。彼らはロキとの賭けに挑むかたちで、グングニル(オーディンの槍)や黄金の猪グリンブルスティのような宝物とともに、ミョルニルを鍛え上げました。

しかも作業中、ロキが妨害のためにブロックを虫に変身して噛みつくという嫌がらせまでしてくるのですが、それでもほとんど動じずに作業を続けたというのがたまりません。

![h4]()

ただし、ロキの妨害が完全に無駄だったわけではなく、ミョルニルの柄が少し短くなってしまうという結果を招きました。 でもその“短さ”こそが、トールが振り回す際のバランスを逆に良くし、武器としての完成度を一段上げてしまったのだから面白いところです。

こうしたエピソードからも感じられるように、ドワーフたちは外見の小ささに反して、心の強さと技術の高さで神々から一目置かれていました。まるで「小さな体にとんでもない力を秘めている」──そんな存在なんです。

- ブロック&シンドリ:ミョルニル、ドラウプニル、グングニルなど、アース神族の代表的な宝物を鍛えた名匠兄弟。

- イーヴァルディの息子たち:スキーズブラズニルやグングニルなどの宝物を最初に鍛えたドワーフの兄弟たち。

- アルフリッグ&ベーリング&グレール&ドヴァーリン:フレイヤの宝物である首飾りブリーシンガメンを制作した4人のドワーフ兄弟。

呪われた黄金の系譜に関わるドワーフ達──欲望が運命を狂わせた

一方で、ドワーフが“悲劇の中心”にいた物語も忘れてはいけません。 それが呪われた黄金の系譜にまつわるエピソード。 この物語に登場するドワーフたちは職人ではありますが、宝物をめぐる欲望や復讐心によって、とても人間臭いドラマを生み出していきました。

象徴的なのが、ドワーフのアンドヴァリの物語。

彼は川辺で黄金を所有しており、変身能力を使ってそれを守っていました。ところがロキに奪われ、怒りのあまり黄金と指輪に恐ろしい呪いをかけてしまいます。この呪いが後になって多くの人物を破滅へ追い込み、巨大な悲劇へつながることになるんです。

![h4]()

アンドヴァリのかけた呪いは、黄金に触れた者の運命を次々に狂わせるという恐ろしいものでした。 神々でさえ完全に抗えないほど強力で、その後の物語に暗い影を落とします。

宝物を作る名工である一方、強い執着や苦しみを背負う存在として描かれるドワーフ。その二面性が、北欧神話の世界をよりリアルで奥深いものにしていると感じる瞬間なんですよね。

- アンドヴァリ:呪われた黄金と指輪アンドヴァラナウトの本来の持ち主で、ロキに奪われた際に復讐の呪いをかける存在。

- レギン:鍛冶の名匠で、シグルズを育てたが黄金を欲したために英雄に討たれる悲劇的なドワーフ。

- ファフニール:黄金への執着から龍へと変じたレギンの兄で、呪いの系譜を象徴する存在となる。

- オットル:獺に変身できたレギンとファフニールの兄で、ロキに誤って殺され、黄金賠償の物語の発端を生む。

- フレイズマル:三兄弟の父で、黄金を保持していたが、強欲に駆られたファフニールによって殺される運命をたどる。

人間創造に関わったドワーフ達──生命に息吹を与えた賢者たち

さて、もうひとつ忘れてはいけない大事な役割が、人間創造に関わったドワーフたちの存在です。

北欧神話では、最初の男女──アスクとエンブラ──に命を吹き込んだのはオーディンたち神々ですが、その前段階で“生命の器を整える”という重要な役目を担ったのがドワーフ達だったと語られています。

なかでも象徴的なのが、ドワーフのモーツグニルとドヴァリンの二柱。

この二人は、ドワーフの中でも知恵と魔術に優れた存在として知られ、数々の文献で“ドワーフの始祖”や“指導者的立場”として描かれています。

そのため、人間創造に関わったドワーフ達の中心には、この二人がいたと考えられているんです。

モーツグニルとドヴァリンは、世界が整い始めた頃、地下世界ニダヴェッリルで仲間たちを導きながら、人間の形作りに必要な知識を提供し、生命を入れる器──つまり身体の基礎構造──を形づくったと言われています。

神々が魂・知性・息吹を与える前に、まずは“命が宿る家”としての身体を整える作業があったというわけなんですね。

![h4]()

ここで面白いのは、モーツグニルとドヴァリンが“ドワーフ全体の知識と技術を代表する存在”として働いたとされる点です。

鍛冶の技術だけでなく、物質の仕組みや身体構造への深い理解をもつドワーフだからこそ、生命の形をつくる役目を担えたのでしょう。

まるで彼らは、人間という存在に“自然と調和して生きるための構造”を組み込んだかのようです。

神々が精神を与え、ドワーフが形を整える──こうした共同作業によって、人間は世界に生まれ落ちました。

この話を知ると、人間創造という壮大な場面が少し違って見えてきますよね。

「神々が全てを作った」のではなく、多くの種族の力が合わさって人間が誕生したという温かな視点が浮かび上がってくるからなんです、というわけなんです。

- モーツグニル:ドワーフたちの王として名が挙げられ、人間創造の場面において最上位の存在として詩に登場する。岩と大地の奥深くに住み、そこから全てのドワーフが広がったとされる。

- ドヴァリン:ドワーフの長老格であり、モーツグニルとともに人間(アスクとエンブラ)の創造に助力した名として記録される。「ドワーフたちの知恵の源」ともいわれる。

というわけで、ドワーフを中心に北欧神話を見てみると、ミョルニルを鍛えた名匠兄弟、呪われた黄金の渦中にいた悲劇的な一族、そして人間創造に関わった知恵深き存在など、彼らの役割は本当に幅広いものだと気づかされます。

地底に暮らす小さな種族でありながら、彼らが作り出す宝物や抱える運命は、神々の未来までも左右してしまうほど大きな力を持っていました。

「小人族」という言葉からは想像もつかないスケールの大きさ──それこそが、ドワーフという存在の魅力なんですね。

🔨オーディンの格言🔨

目には見えぬ闇の奥にこそ、真の光が宿るものよ。

我ら神々の手にある神器の数々──その多くは、地に伏しながらも不屈の火を絶やさぬドワーフたちの手から生まれた。

小さき者と侮るなかれ。彼らの鍛冶場にこそ、神々の運命が鋳込まれておる。

ときに味方、ときに試練の火種となる彼らの存在は、この九つの世界において、決して無視できぬ“力”そのものじゃ。

名もなき者たちの技と知恵──それが世界を動かす歯車となること、忘れるでないぞ。

|

|

|