最初に語られた“神話のはじまり”北欧神話の「巫女の予言」の内容を知る

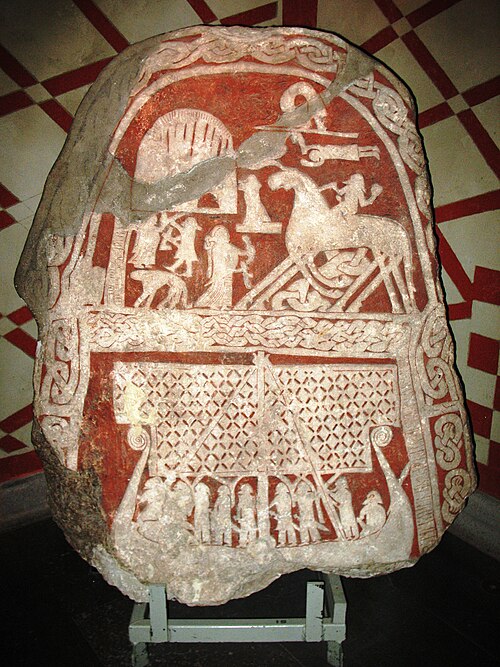

巫女の予言(オーディンとヴォルヴァ)

神オーディンが冥界の巫女ヴォルヴァに問いかけ

世界の行く末を告げる予言を聞く場面

出典:『Odin og Volven』-Photo by Lorenz Frolich/Wikimedia Commons Public domain

ユグドラシルの大樹、世界の創造、神々の誕生と争い、そしてラグナロク──北欧神話の壮大な世界を一つの詩で語りきる「巫女の予言(ヴォルスパ)」は、まさに神話の入口にして総集編ともいえる作品です。神々の時代の始まりから終わり、そして新しい世界の再生まで、いったい誰が、何のために語った物語なのでしょうか?

実はこの詩は、北欧神話の中でも最も古く、最も重要な語りとされています。そして語り手は、名もなき巫女──「死者の国から蘇った霊能者」。そんな謎めいた設定にも、ぐっと心を惹かれます。

本節ではこの「巫女の予言」というテーマを、起源・物語の中身・そして現代における意味──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

「巫女の予言」の起源──最古の北欧神話詩

「巫女の予言(ヴォルスパ)」は、13世紀前半の『古エッダ』に収められた叙事詩のひとつです。

とはいえ、その内容はもっとずっと昔──10世紀頃にはすでに存在していたと考えられていて、アイスランドの詩人たちが口承で語り継いできたものを記録したと見られています。

語り手は、神々の長オーディンの求めに応じて、ある巫女(ヴォルヴァ)が“この世界のはじまりから終わりまで”を一気に語っていく形式。しかも彼女、死者の国から呼び戻された存在なんです…!

![h4]()

この巫女は、自分が見てきた出来事、そしてこれから訪れる未来を淡々と語りますが、その語り口はとても荘厳で、不思議な迫力があるんですよね。

まるで神々さえも逆らえない「真実の語り部」として、彼女のひと言ひと言が重く、静かに胸に刺さってくるような感覚があります。

つまり、「巫女の予言」は、ただの詩ではなく、「神々でさえ運命からは逃れられない」という北欧神話の根本精神を伝える、超重要な導入章なんです。

- 語り手──ヴォルヴァ(巫女):世界の創造から終末までを見通す存在として、オーディンに未来を語る役目を担う。過去・現在・未来を結ぶ語り部として神々と世界の運命を示す。

- 聴き手──オーディン(主神):巫女に知識を求め、世界の行く末を知るために彼女に過去と未来の“秘儀”を問いただす。予言を通して神々の運命とラグナロクの到来を受け止める中心的存在となる。

「巫女の予言」の内容詳細──天地創造からラグナロクまで

では、巫女が語る“世界の物語”とはどんなものなのでしょうか? ここでは、物語の中で語られる主な流れを、ざっくり紹介してみますね。

詩は、最初に何もなかった世界──氷と火の混ざり合う原初の混沌から始まります。そこから巨人ユミルが生まれ、やがてオーディンたち神々が登場し、ユミルを倒して世界を作り出す──いわゆる「天地創造」のシーンです。

そして神々の時代が始まり、アースガルズでの暮らしやバルドルの死、ロキの裏切りといった事件が続きます。

![h4]()

やがて世界は混乱し、炎の巨人スルトが現れ、ロキと敵対する神々との間でラグナロク(終末の日)が勃発。この戦いで多くの神々が命を落とします。

でも、終わってしまうだけじゃないんです。世界は炎と海に包まれたあと、もう一度生まれ変わる──という未来も、巫女は語っているんです。

新しい世界では、生き残った神々と人間の子孫が希望の光を取り戻し、また平和な時代が訪れる…。そう、悲しいだけじゃない。だからこそ、この予言には、どこか“希望の種”のようなものが含まれているように思えるんですよ。

- 世界の始まりと神々の誕生:詩は巫女(ヴォルヴァ)がオーディンに向かって語り始め、世界創造以前の混沌(ギンヌンガガプ)、ユミルの出現、神々による世界の形成など、宇宙の起源を叙述する。太陽・月・星の配置や時の始まりも語られる。

- 神々と運命の予兆:神々の行動(オーディンの知識探求、トールの戦い、バルドルの死)と、それにより引き起こされる運命の連鎖が語られる。バルドルの死はラグナロク(終末)の前兆として中心的な位置を占める。

- ラグナロクと世界の再生:火と氷に包まれた終末の戦いラグナロクでは、神々と巨人たちが相討ちし、世界は崩壊する。しかしその後、大地は再び緑を取り戻し、生き残った神々や人類の再出発が予言され、希望に満ちた未来で詩は締めくくられる。

「巫女の予言」原文を紐解く意義──古代のまなざしと声を聴く

ここでちょっと視点を変えて、「巫女の予言」の原文に触れることの意味について考えてみましょう。

この詩は、「古エッダ詩」と呼ばれるアイスランド古語で書かれていて、リズム感ある詩形「フォルニュィーズラーグ」で綴られています。

たとえば、詩の中でも特に有名な一節があります:

原文:Veit hon Heimdallar hljóð um fólgit undir heiðvönum helgum baðmi; á sér hon ausask aurgum forsi af veði Valföðrs. Vituð ér enn, eða hvat?

訳文:彼(彼女)はヘイムダルの聴覚が、澄みきった神聖なる木の下に隠されているのを知っている。彼女は濁った泉が、ヴァルフォズル(戦死者の父=オーディン)の担保から湧き出るのを見た。おまえたちはなおも知りたいか、それとももう充分か?

──といった感じで、古語ならではの響きとリズムがとても美しいんです。

そしてこの一節は、神秘の源泉「ミーミルの泉」と、そこに関わる知恵、犠牲、そして世界の深い真理を象徴的に語っているものと解釈されています。

ヘイムダルの聴覚やオーディンの代価は、神々の持つ能力とそれに至る過程の犠牲を象徴しているわけです。

- Veit hon Heimdallar hljóð:「彼女はヘイムダルの“音(または聴覚)”を知っている」。“hljóð”は「音」「聴覚」「耳」などと解釈され、ここでは「聴覚」が象徴的に使われている可能性があります。

- um fólgit:「隠されている」

- undir heiðvönum helgum baðmi:「澄みきった空に馴染む神聖な木の下に」。“baðmr”は「木」、「heiðvönum」は「澄んだ空のような」とも解釈できます。

- á sér hon ausask aurgum forsi:「彼女は泥に濁った泉が流れ出すのを見る」

- af veði Valföðrs:「ヴァルフォズル(オーディン)の代価(担保)から」──これはオーディンが知恵を得るために差し出した片目や他の犠牲を暗示しています。

- Vituð ér enn, eða hvat?:「おまえたちはまだ知りたいか、それともどうなのか?」という挑発的な問いかけ。このフレーズは『ヴォルスパ』の各所に繰り返し登場し、詩のリズムと予言者の威厳を強調しています。

![h4]()

原文を読み解くことで見えてくるのは、当時の人々が抱いていた「世界の成り立ち」や「運命」への感覚なんですね。

神話というのは、「物語」でもあるけれど、それ以上に「世界を見るためのレンズ」みたいなもの。古い言葉には、そうした考え方の痕跡がいっぱい残っているんです。

だから、少しでも原文に触れてみることで、「なぜこんな話が語られたのか」「どうして神々はこんな結末を迎えたのか」──そういう深い問いへのヒントが、ふっと見えてくる瞬間があるんです。

というわけで、「巫女の予言」は、北欧神話の中でもとびきり特別な詩なんです。

世界の始まりから終末、そして再生までを一気に語るそのスケールの大きさと、死者から語られるという不思議な設定。それだけでもう、想像力をくすぐられずにはいられませんよね。

現代の私たちにとっても、この詩はただの昔話ではなく、「なぜ生まれ、なぜ滅び、何が残るのか」という問いに向き合わせてくれる、奥深いメッセージを秘めた神話なんです。

🔮オーディンの格言🔮

わしがヴォルヴァの眠りを破り、死者の国より呼び戻したのは、ただ未来を知りたかったからではない。

彼女の言葉は、「運命の織り手たちの声」──過去と未来を繋ぐ糸のざわめきよ。

炎に包まれる九つの世界、ラグナロクの到来──それすら、始まりへ至る道にすぎぬ。

運命とは抗うものではなく、己の歩みで受け入れるべき響きじゃ。

わしは知っておる、たとえ神々が倒れようとも、その灰の中から新たな秩序が芽吹くことを。

ヴォルヴァの預言は終わりではない──それは「次なる歌」の序章なのじゃ。

|

|

|