「知恵の力」は世界を変える?北欧神話の「知恵の神」を知る

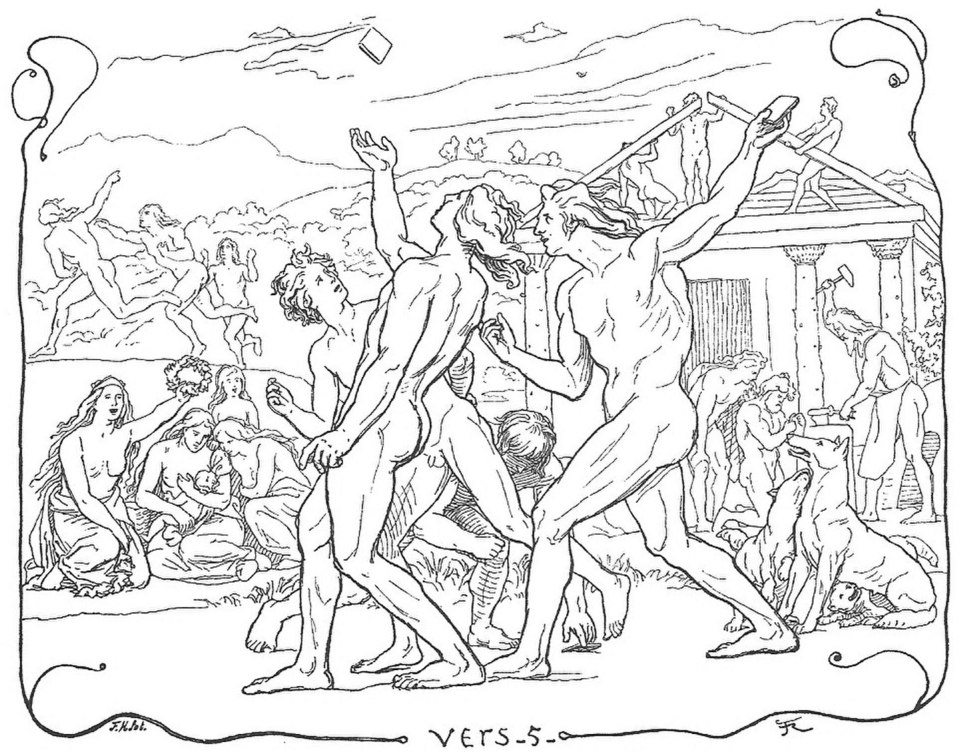

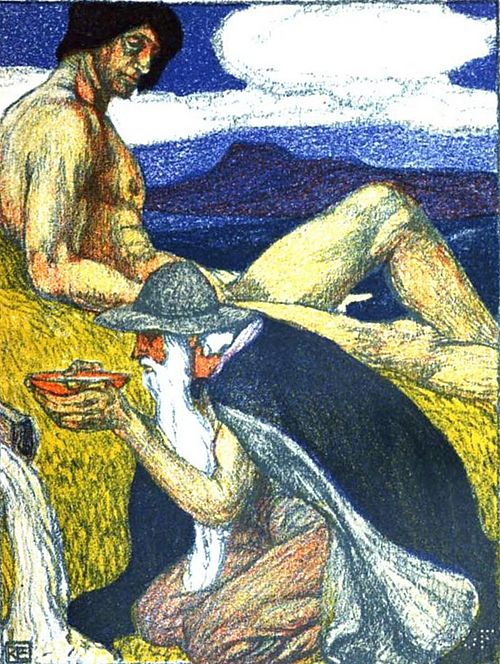

「ミーミルの泉」の水を飲むオーディン

片目を代償として、知恵の源泉である「ミーミルの泉」の水を飲むという北欧神話でもっとも有名な逸話の描写。

出典:『Odin am Brunnen der Weisheit』-Photo by Robert Engels/Wikimedia Commons Public domain

世界の運命を見つめ、未来を探り、言葉の力で真実を伝える──北欧神話には「知恵」を重んじるキャラクターが多く登場します。

知恵といっても、単なる知識だけではありません。それは、生と死をつなぎ、神々の世界を支え、人間たちに知恵と文化をもたらす力そのもの。

ときに過酷な犠牲を払いながら、神々は“知る”ことの重さに向き合ってきたのです。

たとえば──

- 片目と引き換えに「ミーミルの泉」の水を飲んだオーディン

- 未来を予言する首だけの賢者ミーミル

- 呪文や歌を通じて知を操るフィンランドの叙事詩の英雄ヴァイナモイネン

──この3人に共通しているのは、「知恵とはただの知識じゃない」という視点なんです。

本節ではこの「北欧神話の知恵の神」というテーマを、オーディン・ミーミル・ヴァイナモイネン──という3つのキャラクターに注目しながら、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

オーディン──知ることに命をかけた主神

まず紹介するのは、北欧神話の主神オーディンです。

彼は戦争や死を司る神でありながら、同時に「知恵」の神としても重要な顔を持っています。

彼が何よりも求めていたのは、“世界の真理を知ること”。

その象徴的なエピソードが、「ミーミルの泉」の水を飲むために片目を差し出すという行為です。

![h4]()

ミーミルの泉は、知恵と記憶の源であり、そこから未来や世界の本質を見通す力を得ることができるとされていました。

オーディンは、その水を得るために自分の左目を泉に沈めたのです。

「知る」という行為が、痛みや犠牲をともなうことを象徴しているんですね。

彼はまた、詩の蜜酒(スキャルダミール)を盗んで手に入れ、言葉と詩の力を世界にもたらした存在でもあります。

つまりオーディンは、「知って終わり」ではなく、「知ったうえで、それをどう使うか」を自ら体現してきた神なんです。

- ミーミルの泉への片目の献上:宇宙の深淵的知識を得るため、オーディンは自らの片目を代償としてミーミルの泉の水を飲んだ。この行為は、彼の知識への執着と犠牲の象徴となっている。

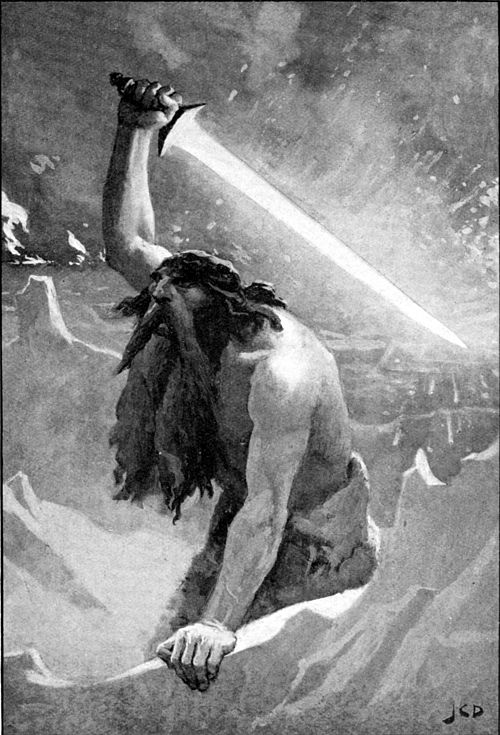

- ルーン文字の獲得:世界樹ユグドラシルで自らを槍で刺し、九日九夜逆さに吊られる苦行を行った末、オーディンはルーンの智慧を得た。彼の自己犠牲は「知恵を求める姿勢」の究極形として語り継がれる。

- ヴォルヴァの死者占い(巫女の復活):未来を知るため、オーディンは死者の国からヴォルヴァを呼び戻し、世界の行末を語らせた。彼は禁忌を越えてでも知識を獲得しようとする。

- 吟遊詩の蜜酒(スットンの蜜酒)の奪取:詩作と叡智をもたらす神酒を求め、オーディンは巧妙な変身と策略で巨人族を欺き、蜜酒を神々のもとへ持ち帰った。知識と芸術を人間界にもたらす重要な逸話である。

- 変身術による危機回避と策略:オーディンはワシ、蛇、老人など多様な姿へ変じる能力を持ち、知識収集や交渉、敵からの逃走に活用した。彼の変身は単なる魔術ではなく「情報を得る手段」として描かれている。

ミーミル──語り続ける首の賢者

続いて登場するのが、知恵の泉の番人にして、その象徴ともいえる存在、ミーミルです。

彼はもともと巨人族の出身で、アース神族とヴァン神族の和平交渉の際に人質交換でアース神族側から送られました。

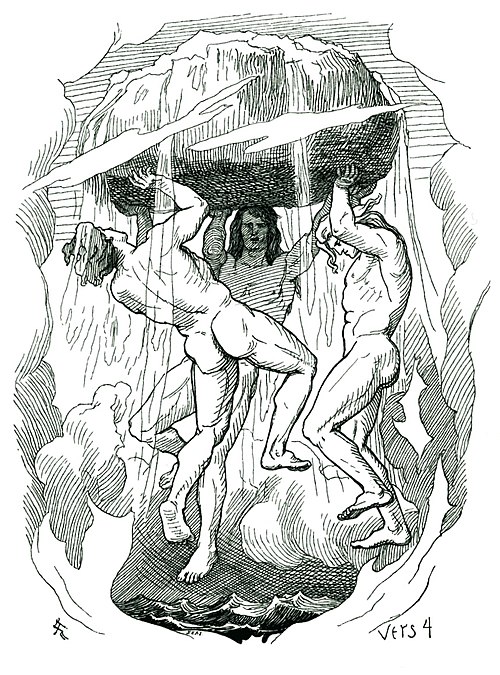

しかし後に戦争が再燃し、ミーミルは敵対者によって首を斬られてしまいます。

ところが、ここからが神話らしい展開。

![h4]()

オーディンは、ミーミルの首を魔術で蘇らせ、未来を問うための相談役として保持し続けました。

このミーミルの首は、世界の出来事や未来について語り続ける、いわば“知識の結晶体”のような存在。

「知る」という力が、肉体を越えて残るものだという発想が、とても印象的ですよね。

彼の知恵は神々の判断を助け、特にオーディンの決断に深く関与していたとされます。

つまりミーミルは、「神々の外部にいる知恵の源」として、北欧神話の根幹を支えていた存在なんです。

- ミーミルの泉の守護:世界に満ちる叡智の源である「ミーミスブルン」を守る役目を担い、泉の水は神々であっても重大な代償なしには得られない。ミーミルはこの泉の管理者として「知識の門番」とされる。

- アース・ヴァン戦争での人質事件:戦争の終結のためにアース神族からヴァン神族へ送られた人質の一人がミーミルであった。しかし、ヴァン神族は彼の助言が重用される一方でアース神族に偏りすぎていると疑い、最終的に彼を処刑して首だけを送り返した。

- 生ける「知恵の首」としての存続:オーディンは送り返されたミーミルの首を保存し、魔術によって語り続ける状態にした。以後ミーミルは肉体を失いながらも、オーディンが最も信頼する助言者として知識を与え続けた。

ヴァイナモイネン──歌と呪文を操る知の精霊

最後に紹介するのは、北欧神話の枠を少し越えて、フィンランドの叙事詩『カレワラ』からの登場、ヴァイナモイネンです。

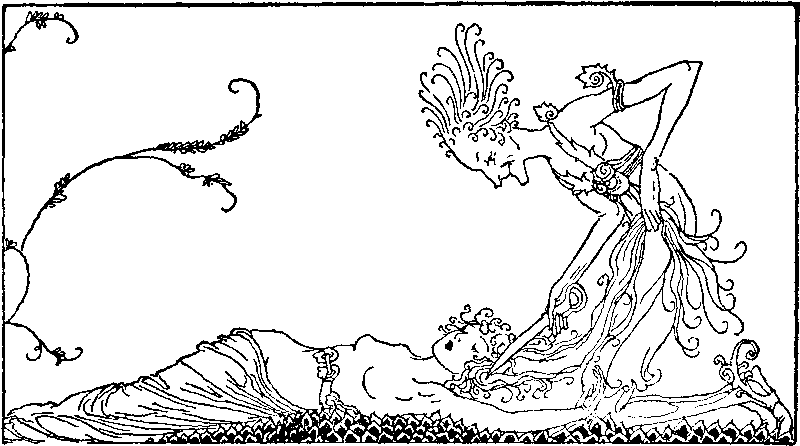

彼は人間ではなく、世界の創造とともに生まれた半神的な存在で、歌と呪文の力であらゆるものを動かす存在。

その姿はまさに「言葉を司る知の化身」とも言えるでしょう。

![h4]()

ヴァイナモイネンは詩や言葉によって嵐を鎮め、船を浮かべ、人を眠らせます。

争いを剣ではなく、詩の力で収めることもできる──そんな“知の魔術師”なんですね。

フィンランドの民間伝承において、「歌う=世界と対話する行為」だったことが、彼の存在によってよく分かります。

神でも人でもないヴァイナモイネンが、「知を伝える語り手」として後の世代に語り継がれていったことこそ、知恵という力がいかに尊ばれていたかを物語っているのです。

- 言葉と歌による創造力:世界の創世に関わる賢者として、ヴァイナモイネンは歌と言葉によって自然現象を左右する力を示す。彼の詠唱はしばしば「言霊の魔術」として描かれる。

- イルマリネン救援の場面:仲間が危機に陥った際、ヴァイナモイネンは嵐を静め、状況を判断して航海を導いた。彼の力は直接戦うよりも「詠唱と知恵」で発揮される。

- ヨウカハイネンとの歌合戦:若く傲慢なヨウカハイネンを歌の力だけで打ち負かし、沼地へ沈めて身動きを封じた逸話は有名。ヴァイナモイネンの詠唱術の圧倒的優位を象徴する。

- サンポ奪還行の指揮:魔力の宝物サンポを奪還する旅路で、ヴァイナモイネンは航海と戦略の中心的役割を担った。戦闘よりも計画力と判断力によって一行を導く。

- 治癒と呪文の知識:ヴァイナモイネンは治癒歌や傷を癒す呪文に精通しており、仲間の危機を詩的呪文で救った。その知識は魔術・医療・呪術にまたがる幅広い性質を持つ。

というわけで、北欧神話や周辺伝承における「知恵の神」として、オーディン、ミーミル、そしてヴァイナモイネンの3柱を紹介してきました。

犠牲を払い知を求めた王オーディン、死してなお語る賢者ミーミル、そして詩と呪文で世界を操る吟遊の精霊ヴァイナモイネン──

それぞれが、異なるかたちで“知のあり方”を体現しています。

知恵とは、答えを知ることではなく、問いを持ち続けることかもしれません。

彼らの姿に触れることで、私たち自身が「知ること」について、少し考えてみたくなる──そんな気がしませんか?

💧オーディンの格言💧

知とは、ただ得るものではない──失ってこそ宿るものなのじゃ。

わしはそのために、片目を捧げた。いや、未来のために「視えるもの」を手放したのじゃ。

ミーミルの泉が教えてくれたのは、答えではなく「問いに耐える覚悟」だった。

痛みは智慧の証、代償は歩む者への試練。

世界樹の根に流れる水は、傷を負う者にのみその深みを明かす。

知りたいと願う者よ、問いの重さにひるむな。

神であれ人であれ、真理はいつも「覚悟」の先にあるのじゃ。

|

|

|