知恵と狡猾さを象徴する動物北欧神話の「狐」にまつわる伝説を知る

冬毛で白くなったホッキョクギツネ(アイスランド)

雪原に溶け込む保護色となる冬毛で、体色が白くなる季節変化を示す個体。

出典:Photo by Jonathen Pie/Wikimedia Commons CC0 1.0

ふと現れては消える、目が合った瞬間にはっとするような鋭さを持つ動物──そう、「狐」です。

北欧の大地にもこのしなやかで賢い動物は生息しており、人々の暮らしや伝承の中で不思議な存在として語られてきました。

ただし、他の文化と比べてみると、北欧神話の中で「狐」は意外なほど直接的には登場しないんです。

しかし、まったく語られていないわけではありません。たとえば「フォルギャ(fylgja)」という、狐の霊のような存在が登場する民間伝承もあり、狐の持つイメージが北欧の人々にとってどれほど印象的だったかがわかります。

本節ではこの「北欧神話の狐」というテーマを、文化的背景・伝承における役割・象徴される教訓──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

狐と北欧文化の関わり──森にひそむ不気味で魅力的な存在

まず、北欧の自然環境における狐の立ち位置を考えてみましょう。

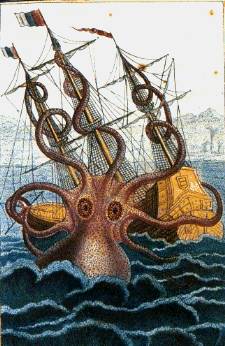

スカンジナビアの山岳地帯や森の中では、赤狐(レッドフォックス)はよく見られる動物のひとつです。人の近くに現れることもあれば、雪の中で狩りをする姿も見られました。

しかし、北欧の人々は狐に対してどこか不安を抱いていたようです。

というのも、狐はとにかく“読めない”存在──こちらを見ているかと思えばすぐに逃げる、気配を残して姿を消す。そういった性質から、狐には人間を惑わす力があると信じられていたのです。

![h4]()

たとえばアイスランドやノルウェーの古い言い回しの中には、「狐のような目をしている」という表現があります。これは疑い深く、賢く、油断ならない人物を意味していたんですね。

つまり北欧文化では、狐は単に「頭がいい」だけではなく、人を惑わす“あやうい知恵”を持つ動物として見られていたのです。

狐の神話・民間伝承内の役割──フォルギャと精霊たちの話

北欧の主要神話、つまりオーディンやトール、ロキが活躍する大きな物語群では、じつは狐という動物はほとんど登場しません。

しかし、地方の伝承や農村で語られてきた民間信仰に目を向けると、狐にまつわる不思議な話が静かに息づいていることが分かります。

![h4]()

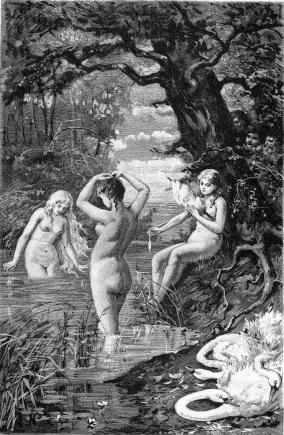

その象徴的な存在がフォルギャ(fylgja)と呼ばれる精霊です。フォルギャとは「ついてまわる者」を意味し、人の運命や魂の一部を表す“伴走霊”として、古ノルドのサガ文学にしばしば登場します。

地域によっては、このフォルギャが狐の姿を取ることがあるとされ、狡知・直感・影のような気配を象徴する動物として理解されていました。

とくに夢の中では、狐のフォルギャが人のもとを訪れ、心を乱したり、未来への暗示を示したりすると信じられていたんです。

さらにサガには、フォルギャがその人の死の近い時期になると、周囲の人にも見えるようになるという話が複数あり、それは「魂の姿が外側へ現れる」瞬間として恐れられていました。

こうした伝承は、狐が北欧の物語世界の中で「賢さ」「影の気配」「境界に潜むもの」といった象徴を担っていたことを示しており、派手な登場こそないものの、確かな霊的役割を持っていたことを感じさせます。

- 意味と語源:フォルギャ(fylgja)は古ノルド語で「付き従う者」を意味し、人間の魂や運命に結びついた霊的存在として知られる。

- 形態と役割:しばしば動物(熊、狼、狐など)または女性の姿で現れ、個人の性質や運命を象徴する。夢の中で姿を見せることもあり、死の予兆として現れる場合もある。

- 信仰的背景:個人の運命や本質を体現する存在とされ、ノルンや守護霊的存在とも比較される。北欧のシャーマニズム的信仰と深く関係している。

![h4]()

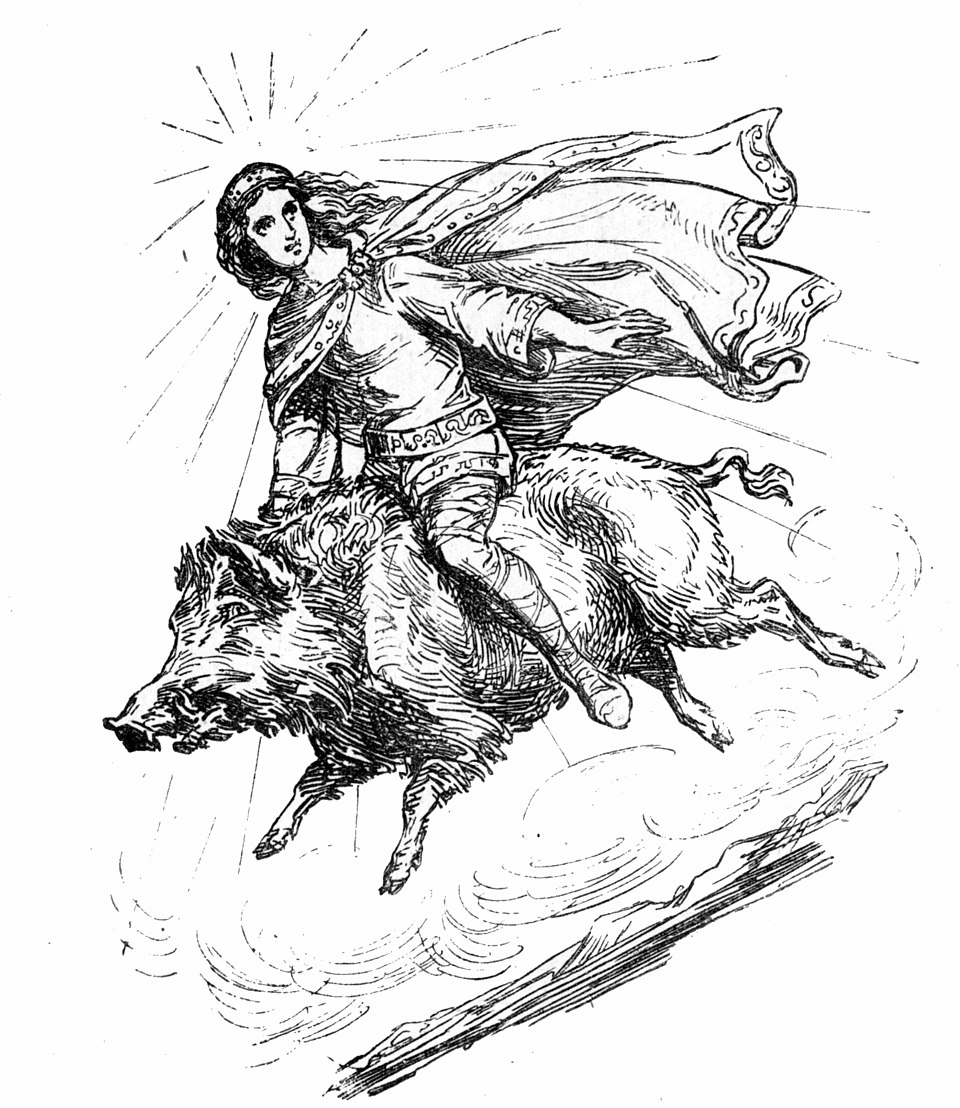

北欧神話の中で最も「狐的」な性質を持っているといえば、やはりロキでしょう。

ロキは神々の中でもひときわ狡猾で、変身能力を持ち、いつも“相手の裏をかく”ような行動をとります。狐のように信じさせておいて裏切る…まさに、狐のキャラクターそのものです。

たとえ狐そのものが登場しなくても、狐的な性格が神話の登場人物に宿っていた──そんな見方もできるかもしれません。

狐の教訓・象徴性──知恵か裏切りか、その境目に生きる者

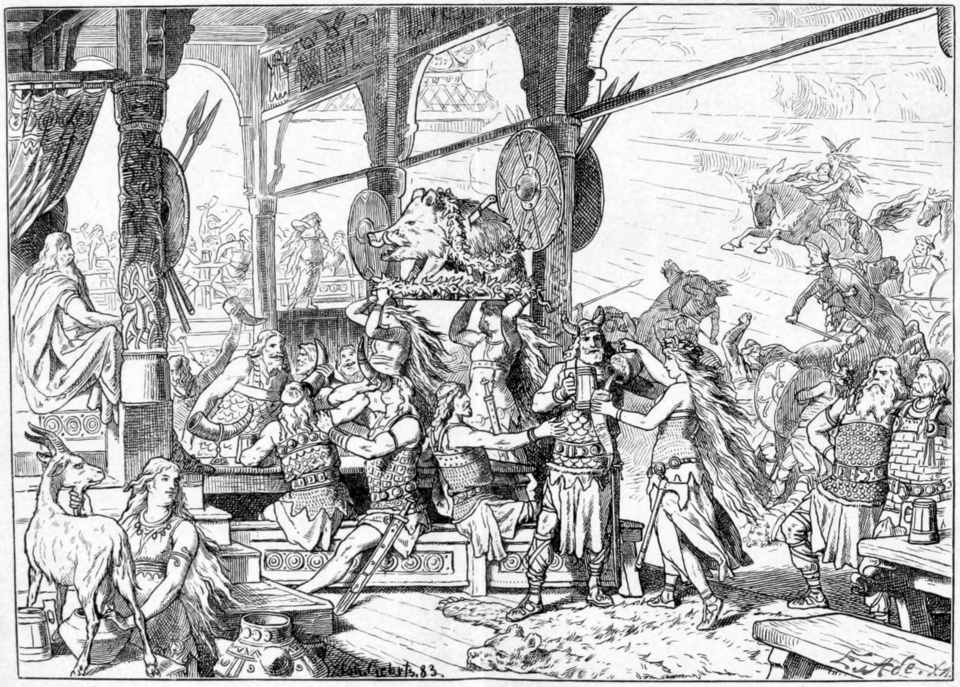

狐の持つ象徴性は、北欧でも例外ではなく、「知恵」と「裏切り」のあいだをさまようような性質が見られます。

狐は人の前にふらっと現れたり、姿を変えたり、消えたりする存在。

それは、真実と虚構の境目を曖昧にするという点で、人間にとってとても魅力的で、同時に不気味な存在でもありました。

![h4]()

北欧の伝承では、狐の持つ力が「人を救う」こともあれば、「人を惑わす」こともあります。

つまり、知恵というものには、必ずしも“良い”か“悪い”かのラベルは貼れないということ。

これは現代にも通じる深い教訓かもしれません。

「賢く立ち回る」ことが、時に「人を裏切る」ことにもなり得る。その微妙なバランス感覚が、狐という動物に象徴されていたのでしょう。

だからこそ、狐の伝説は、「あなたはその知恵をどう使うのか?」という問いかけを、静かに私たちに投げかけているようにも思えるのです。

というわけで、北欧神話や民間伝承における狐は、目立ちはしないものの、とても興味深い役割を持っていました。

文化的には「狡猾さ」や「不可解さ」を象徴し、伝承の中ではフォルギャのような不思議な霊的存在として描かれることも。

そして何より、「知恵」と「欺き」の間にある微妙な線を行き来する、その生き方そのものが、私たちに多くのことを教えてくれます。

狐とは、ただの動物ではなく、人間の心を映す鏡──そんなふうに捉えてみると、さらに奥深く感じられるのではないでしょうか。

🦊オーディンの格言🦊

姿を見せてはすぐに消える、あの白き影──それは単なる獣ではない。

フォルギャの導きは「己が魂の姿」として現れ、時に夢に、時に兆しとなって舞い降りる。

狐は“変化を告げる精霊”にして、神々と人とのはざまに立つ使者なのじゃ。

狡猾さと知恵、曖昧さと直観をあわせ持ち、仮面の裏に真理を忍ばせる者──それが狐。

わしもまた、数多の夢に姿を変えて訪れた。

気まぐれに見えて、すべては何かを伝えるための兆しよ。

そなたがもし、その尾の一振りを見たならば──歩む道を問い直すときかもしれぬな。

|

|

|