神々が語る運命と勇気の物語北欧神話の「テーマ」を知る

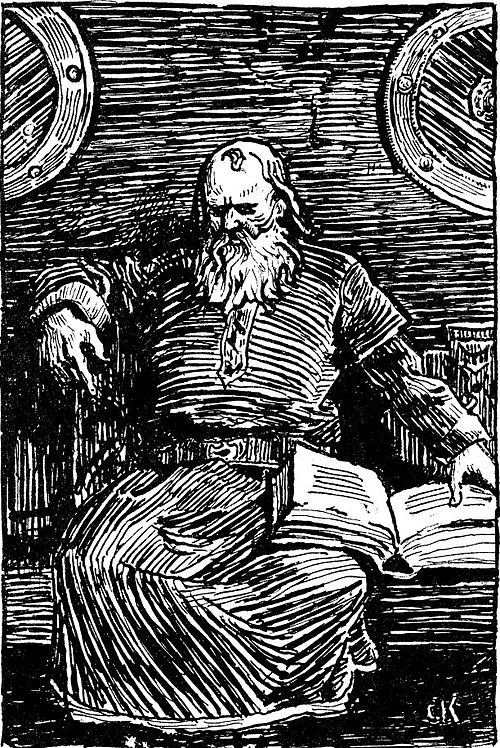

運命を司るノルン三女神

世界樹の根元で運命の糸を紡ぎ、神々と人間の行く末を定める存在として描かれ、戦いの勝敗すら左右する象徴として北欧神話の核心に位置づけられる。

出典:『Die Nornen (1889) by Johannes Gehrts』-Photo by Johannes Gehrts/Wikimedia Commons Public domain

北欧神話を読んでいると、なんだか不思議と胸がギュッとなるような気持ちになること、ありませんか?

巨大な運命にあらがえず倒れていく神々の姿、ラグナロクという世界の終わり、そしてそれでも立ち向かおうとする者たち──オーディンやトール、ロキたちの活躍には、ワクワクと同時に、ちょっと切ない気持ちが入り混じっています。

それもそのはず。北欧神話には、ただの冒険や魔法の話ではなく、「運命」「終末」「勇気」といった、どんな時代の人も共感せずにいられないテーマがたっぷり詰まっているんです。

というわけで、本節では「北欧神話のテーマ」について、抗えない運命・避けられない終末・それでも前を向く勇気という3つの視点から、ざっくり紐解いていきます!

|

|

|

運命──すべての存在が抗えない定め

北欧神話の世界には、どれだけ力を持った神さまであっても「運命には逆らえない」という考え方がしっかり根づいています。

たとえば、主神オーディン。彼は知恵を得るために片目を犠牲にし、未来を知るために必死で知識を集めました。でも、それは未来を変えるためじゃなく、「来るべき滅びの運命を知る」ためだったんです。

![h4]()

神々や人間の運命をつかさどるのは、「ノルン」と呼ばれる3人の女性たち。過去・現在・未来を見通し、それぞれの人生の糸を紡ぎ、切る存在です。

彼女たちが決めたことは、どんな神でも変えることができません。だからオーディンもトールも、自分たちの最後を知っていても、それを受け入れて進むしかないのです。

この「運命からは逃れられない」というテーマは、まるで人生の中で「どうしても避けられないこと」があると気づいたときの、あの感情に似ているかもしれませんね。

- ウルド:過去を司るノルンで、神々と人間の運命を紡ぐ主要存在の一柱。

- ヴェルザンディ:現在を司るノルンで、世界の流れを維持し続ける役割を担う。

- スクルド:未来を司るノルンで、戦士の運命や来たる出来事を定める存在。

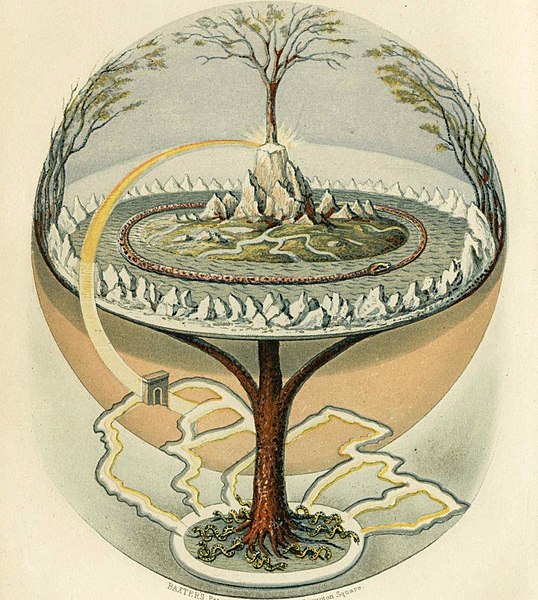

終末──神々でさえ避けられない滅び

北欧神話を語る上で欠かせないのが「ラグナロク」、つまり世界の終わりの物語です。

このラグナロクでは、神々と巨人族、怪物たちが最後の戦いを繰り広げ、世界は炎と水に飲み込まれていきます。トールは大蛇ヨルムンガンドと相打ちに、オーディンは狼フェンリルに食べられ、数多くの神々が命を落とします。

![h4]()

キリスト教のような「永遠の神」が登場する宗教とは違い、北欧神話の神々には“終わり”があるというのがとても独創的なポイントです。

それは、「神さまだって永遠じゃない」という、ちょっと大人びた現実感を子どもたちにも伝えてくれる考え方かもしれませんね。何ごとにも終わりがあるからこそ、その瞬間をどう生きるかが大事になる──そんなメッセージがこめられているようにも感じられます。

- ロキ:神々への裏切りを重ね、ラグナロク勃発の直接的要因を作った存在。

- フェンリル:最終戦でオーディンを呑み込み、終末の破壊に大きく寄与した狼。

- ヨルムンガンド:世界を取り巻く大蛇で、トールとの相討ちにより世界崩壊を加速させた存在。

- スルト:世界を炎で包み込み、ラグナロクの最終的な滅亡を確定させた炎の巨人。

- スコル&ハティ:太陽と月を追い続け、終末時にこれらを呑み込むことで世界の秩序を崩壊させた狼たち。

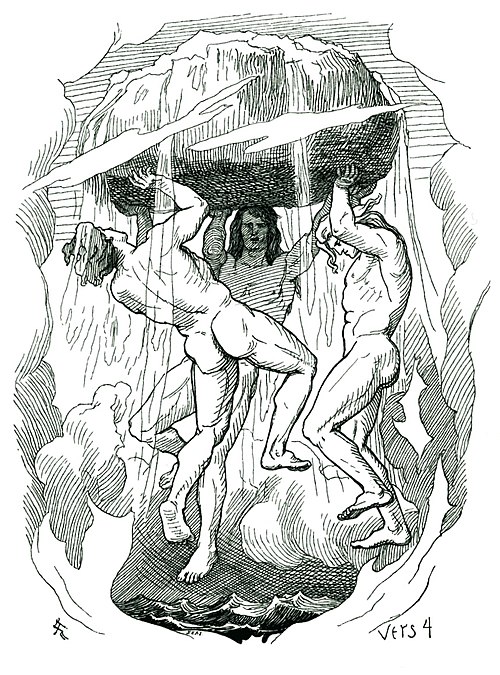

勇気──滅びを知りつつも戦う意志

運命に逆らえず、終末も避けられない──じゃあ、神々はあきらめてしまったのか?というと、そうじゃありません。

オーディンもトールも、ワルキューレたちも、自分の「死」を知りながらも、最後まで戦うことをやめません。これこそが、北欧神話の一番熱いテーマ、「勇気」です。

![h4]()

トールは、巨大な毒蛇ヨルムンガンドとの戦いで命を落とすと知っていながら、それでも堂々と戦いに挑みます。オーディンも、自分がフェンリルに食べられる運命を変えられないことをわかっていながら、戦いの準備を怠りません。

「勝てるから戦う」のではなく、「戦うことそのものに意味がある」という考え方が、北欧神話の底に流れているんです。

この考え方は、学校や日常の中でも思い当たることがあるかもしれません。「どうせムリだし…」とあきらめそうになった時、「それでもやってみる」ことの大切さを、神々は教えてくれているのかもしれませんね。

北欧神話が長く愛されているのは、そんな心に火をともすような勇気の物語が、たくさん詰まっているからなのです!

- オーディン:知恵を得るために片目をミーミルの泉に捧げ、ルーン文字を得るためにユグドラシルに自らを吊るし槍で貫いた。神々の王でありながら、知の追求のために苦痛と死の象徴を受け入れる姿勢は、精神的な勇気の典型である。

- トール:雷神トールは世界蛇ヨルムンガンドと相討ちになると予言されながらも、ラグナロクにおいて果敢にその戦いに臨む。自らの死を知りつつ戦場に立つ姿は、北欧的英雄観における「運命に抗わぬ勇気」の象徴である。

- シグルズ:叙事詩『ヴェルスンガ・サガ』に登場する英雄シグルズは、知恵と力をもって恐るべき竜ファフニールを討ち、恐怖に打ち勝つ個人の英雄像を体現する。個人的な運命ではなく義務と正義のために立ち向かう姿が描かれる。

🔥オーディンの格言🔥

「抗えぬ運命」──それは嘆きの言葉ではない。

わしらの物語においては、定めを知りながら歩むことこそが「誇り」なのじゃ。

ノルンの紡ぐ糸に身を任せつつも、最後まで剣を置かぬ姿に、真の勇気が宿る。

「勝てるから戦う」のではなく、「戦うことで在り続ける」──それがわしらの歩みぞ。

トールの一撃も、ロキの企ても、わしが犠牲にした片目も、皆その証し。

ラグナロクは終わりではない。滅びを越えたその先に、新たな芽吹きが待っておる。

儚さを知る者こそ、瞬間を全力で生きる力を持つのじゃ。

それゆえ、神々の終末譚は、ただの破滅ではなく「人の魂を照らす灯火」となる。

|

|

|