世界を動かした重大な出来事を解説北欧神話のあらすじ

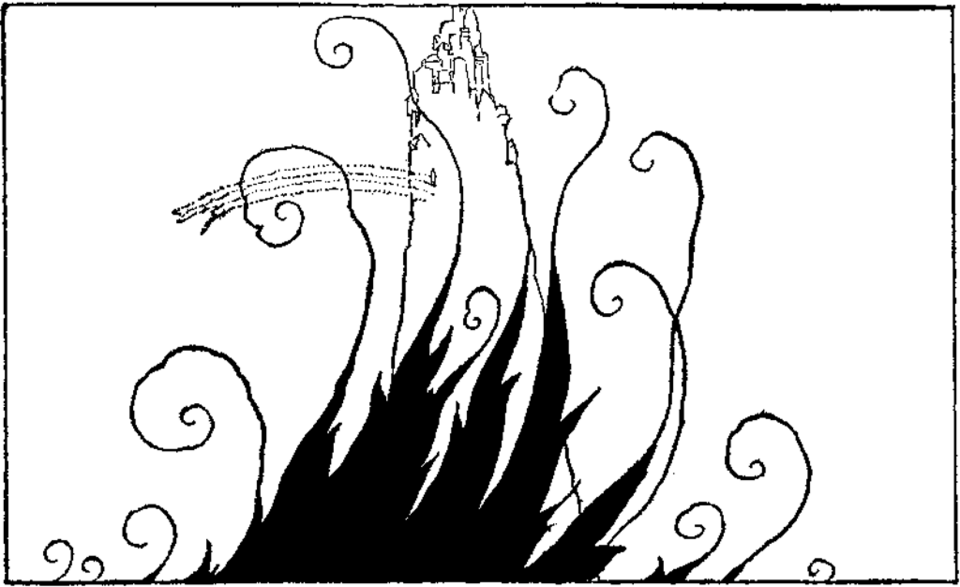

ラグナロクで炎に包まれるアースガルズ

終末戦争の最終局面を描いた場面。

スルトの炎により世界が焼き尽くされる光景を示す。

出典:『Ragnarok by Doepler』 - Photo by Emil Doepler / Wikimedia Commons Public domain

ユミルのからだから作られた世界や、オーディンたちが支配するアースガルズ、そして炎と氷がぶつかりあう世界の終わりラグナロクなど、北欧神話には心に残る出来事がいくつも登場しますよね。

でも、これらの場面が「いつ」「どんな順番」で起きたのかを考え始めると、「あれ、物語の流れってどうなっていたんだっけ?」と感じることもあると思います。

実は北欧神話は、原初の闇の世界から始まり、神々の活躍と失敗を経て、一度世界が壊れ、そしてまた新しい世界が生まれ直すまでを描いた、とても長い時間の物語なんです。

出来事を流れとしてつかむと、ばらばらだったエピソードが一気につながって見えてきます。

本節ではこの「北欧神話のあらすじ」というテーマを、物語の登場人物・物語全体の流れ・物語中の三大事件──という3つの視点に分けて、ざっくり楽しく紐解いていきたいと思います!

|

|

|

物語の登場人物──神々と巨人の勢力図

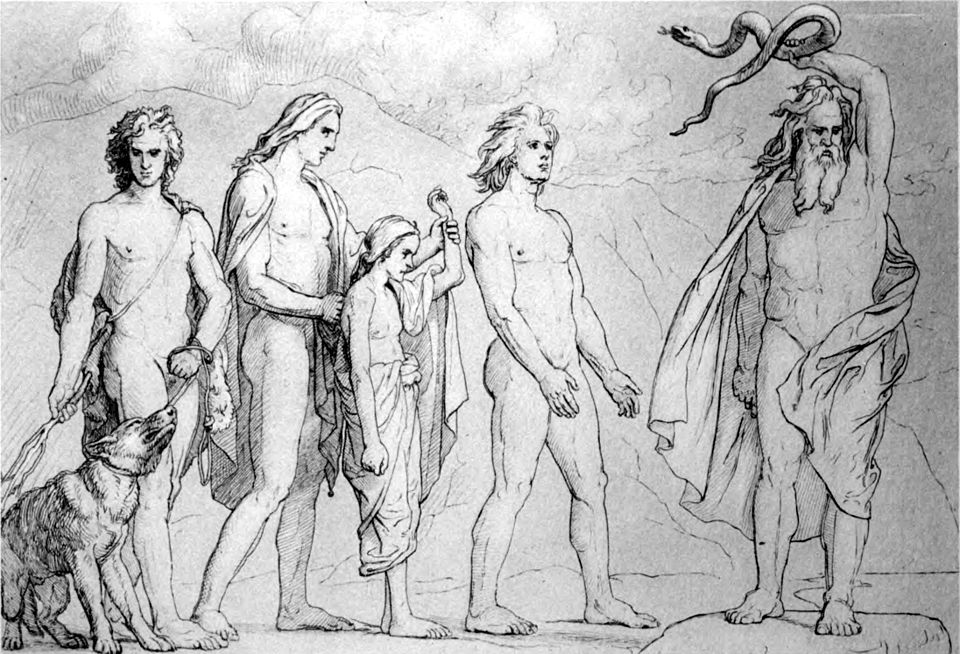

牝牛アウズンブラの乳を吸うユミル

氷霧のニヴルヘイムと炎熱のムスペルのはざまに広がる原初の虚空ギンヌンガガプで

霜の巨人ユミルが牝牛アウズンブラの乳を吸う場面。

アウズンブラが舐めた氷から神々の祖先が現れ、北欧神話の創造譚が動き出す。

出典:『Ymir Suckling the Cow Audhumla』-Photo by Nicolai Abildgaard/Wikimedia Commons Public domain

まずは、物語の舞台に登場する「勢力図」をざっくり押さえておきましょう。

北欧神話の世界には、たくさんの神々や巨人たちがいますが、大きく分けるとアース神族・ヴァン神族・ヨトゥン族(巨人)という三つのグループが、物語の中心に関わってきます。

![h4]()

アース神族は、オーディンやトールに代表される、戦いや秩序、国の支配をつかさどる神々です。

戦士たちの守り神であり、雷や武力、法律や約束といった、人間社会の「きびきびした部分」を象徴しています。

アース神族は、世界をまとめ、ルールを作り、守ろうとする力の側だと思うとイメージしやすいかもしれません。

- オーディン:知恵と戦の主神で、世界の秩序を統べる存在としてアース神族の中心に立つ。

- トール:雷と力の神で、ミョルニルを振るい巨人族と戦い神々と人間世界を守護する役割を担う。

- フリッグ:オーディンの后で運命と家庭を司り、未来を見通す力を持つ神聖な母性の象徴とされる。

![h4]()

それとは少し違う性格を持っているのが、フレイヤやニョルズらが属するヴァン神族です。

こちらは豊かな収穫、海の恵み、金銀財宝や愛といった、生活をうるおす「ゆたかさ」に関係する神々のグループ。

アース神族と戦争をしたあと、和解して人質交換を行い、いくつかの神がアース側に移る──というエピソードもあり、ここからも両者の力が混ざり合っていく感じが伝わってきます。

- フレイ:豊穣・平和・繁栄を司る神で、大地の実りと王権的祝福をもたらす存在として尊崇される。

- フレイア:愛・美・魔術を司り、戦死者を迎える女神でもあり、豊穣と死生観を結ぶ多面的力を持つ。

- ニョルズ:海と富を支配する神で、航海安全と財運をもたらす存在としてヴァン神族の権威を象徴する。

![h4]()

そして忘れてはいけないのが、ユミルをはじめとするヨトゥン族(巨人)です。

彼らは「悪役」ばかりというわけではなく、山や氷、嵐といった、人間にはコントロールできない自然の力そのものを体現する存在。

オーディンたちの敵になることもあれば、知恵や道具をもたらす味方のような役割をすることもあり、まさに混沌とした立場です。

- ユミル:原初の巨人で、世界創造の源となる存在とされ、神々の起源にも関わる根源的存在である。

- スルト:炎の国ムスペルヘイムを統べる巨人で、終末ラグナロクにて世界を炎で焼き尽くす役割を担う。

- ロキ:巨人族の血を引く変化と混沌の神で、神々の仲間にありながら破壊的事件を引き起こす重要人物とされる。

こうして見てみると、北欧神話の登場人物は、ただのキャラクターではなく、それぞれが世界の側面や力を象徴していることがわかってきます。

誰が「良い」「悪い」と単純に決めつけず、いろいろな立場と力がせめぎ合う世界観こそが、北欧神話の面白さなんですね。

物語のあらすじ──世界が生まれ壊れ、また芽吹くまで

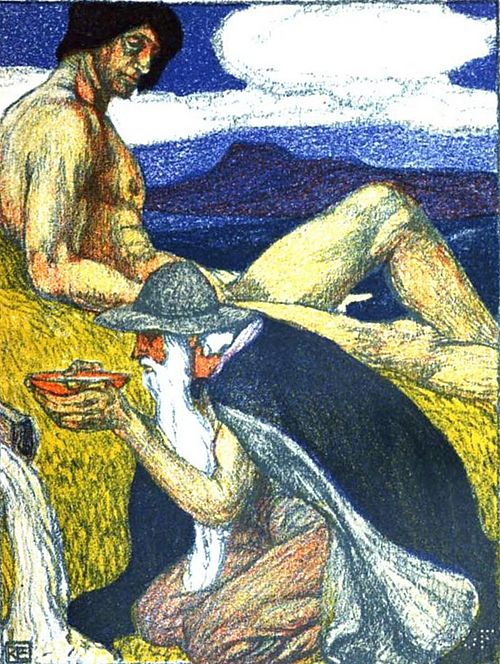

神々と怪物が激突する最終決戦ラグナロクの絵画

アース神族とロキ一族の怪物たちが最後の戦場でぶつかり合うクライマックスを表現している。

出典:『Johannes gehrts ragnarok mindre』-Photo by Johannes Gehrts/Wikimedia Commons Public domain

では次に、物語の流れそのものを、絵本を読むような気持ちで、ゆっくりたどってみましょう。「昔々、世界がまだ何もなかったころから」のお話として読んでみてください。

とても遠い昔、そこには何もない「ギンヌンガガプ」という大きな空っぽの広がりがあるだけでした。

片側からは冷たい氷の世界ニヴルヘイムの冷気が流れ込み、もう片側からは火の世界ムスペルヘイムの熱が吹きつけていました。

やがて、その冷たさと熱さがちょうどよくぶつかりあった場所で、ひとりの巨人ユミルが生まれます。

ユミルは眠ったり汗をかいたりしながら、からだから次々と新しい命を生み出していきました。

そして、氷がとけたしずくからは、一頭の雌牛があらわれ、さらに別の存在たちも生まれます。

こうして少しずつ「もの」や「いきもの」が増え、まだ形の定まらない世界が広がっていったのです。

そののち、オーディンたち若い神々があらわれ、ユミルを倒し、その大きな体から世界を作り上げます。

頭から空、肉から大地、血から海、骨から山ができ、火花から星が生まれました。

神々はユミルの体を材料にして、私たちが知っている世界をこしらえたのです。

やがて神々はアースガルズという国を作り、人間も生み出し、さまざまな出来事や冒険が重なっていきます。

しかし、どんなに強そうに見える神々にも、避けられない運命がありました。

それが、のちにやってくるラグナロクという「世界の終わり」の戦いです。

ラグナロクの日には、空や大地がゆれ動き、神々と巨人たちが最後の戦いをくり広げ、多くの神が倒れていきます。

世界は一度、火と水にのまれてしまいますが、そのあと静かに新しい大地が海からあらわれ、少数の神々や人間が生き残って、新しい時代が幕を開けたのです。

こわいけれど、最後にはしっかり希望も残す──そんな、大きな循環の物語が北欧神話なんですね。

物語中の三大事件──世界を動かしたターニングポイント

バルドルの死

盲目の兄ホズがヤドリギの矢で致命傷を与えた場面を描く。

ラグナロクの前兆となった重要な出来事。

出典:『The Death of Balder』-Photo by Christoffer Wilhelm Eckersberg/Wikimedia Commons Public domain

最後に、北欧神話の長い流れの中でも、とくに重要だと言われる三つの出来事をピックアップしてみましょう。

これを押さえておくと、「ああ、ここが物語の大きな曲がり角だったんだな」と、全体像がぐっとつかみやすくなります。

![h4]()

最初の大事件は、先ほど触れたユミル殺害です。

オーディンたち若い神々は、巨大な存在ユミルを倒し、その体を使って世界を形づくりました。

これは、とてもショッキングなエピソードでもあり、同時に「何かが壊れることで新しいものが生まれる」という、北欧神話らしい発想をよく表しています。

世界そのものが、ひとつの大きな命の犠牲の上に成り立っているという考え方は、ちょっと切ないけれど、どこか神秘的でもありますよね。

ここで神々は「世界の創造者」となり、物語の舞台がようやく整うわけです。

- 原初世界の形成:ニヴルヘイムの氷とムスペルヘイムの炎が境界域でぶつかり、原初の混沌が生まれた。

- エリヴァーガルの滴り:冷気と熱気が混ざることで霜の滴が生じ、最初の生命の萌芽となる素材が整った。

- ユミルの誕生:霜の滴から原初の巨人ユミルが生まれ、後の巨人族の祖として存在し始めた。

- アウズフムラ誕生:氷塊から牝牛アウズフムラが出現し、生命維持の源としてユミルに乳を与え続けた。

- ブーリの出現:アウズフムラが塩の氷を舐めることで、神族の祖ブーリが姿を現し神々の系譜が始まった。

![h4]()

二つ目の大事件は、光の神バルドルの死です。

バルドルは多くの神々から愛される存在で、おだやかでまぶしい光のような神でした。

しかし、ロキのたくらみによって、ただ一つ誓いを立てていなかった植物「ヤドリギ」が武器として使われ、バルドルは予想外の形で命を落としてしまいます。

この出来事は、アース神族の心に深い悲しみを残し、「もう二度と元には戻らない」喪失感が、世界全体に広がった瞬間として語られます。

そして、この悲劇が積み重なっていくことで、やがてラグナロクへとつながる空気が濃くなっていくのです。

- 不吉な夢の出現:バルドルが自らの死を暗示する悪夢を見始め、神々が不安を抱くようになった。

- フリッグの誓約集め:母フリッグが万物にバルドルを傷つけない誓いを立てさせ、神々は彼を傷の届かぬ存在とした。

- 神々の戯れ:無敵となったバルドルに武器を投じる遊びが行われ、誓約の力が確かめられるようになった。

- ロキの企み:ロキがフリッグから「ヤドリギだけは誓いを立てていない」と聞き出し、策謀を巡らせた。

- 盲目のヘズの巻き込み:ロキがヘズにヤドリギを手渡し、戯れの一環としてバルドルへ向けて投げさせる状況を作り出した。

![h4]()

三つ目の大事件が、北欧神話のクライマックスであるラグナロクです。

ここでは、オーディンと狼フェンリル、トールと大蛇ヨルムンガンドなど、これまで物語に登場してきた神々と怪物たちが、一斉にぶつかり合います。

多くの神々が倒れ、世界は炎と水に包まれ、いったん幕を閉じてしまいます。

でも、ラグナロクは「ただの終わり」ではありません。

戦いが終わったあと、静かに新しい大地が姿を見せ、生き残った神々と人間が、新しい世界でまた歩き出すと語られているからです。

北欧神話は、ここで「終わりのあとに、もう一度始まりがやってくる」という、とても強いメッセージを私たちに投げかけているように思えます。

- フィンブルの冬の到来:三度続く長い冬が世界を覆い、人々の争いと秩序の崩壊が進行した。

- バルドル喪失の余波:光の神の死による精神的崩壊が神々に広がり、終末への流れが不可逆となった。

- ロキの縛鎖:神々はロキを捕らえ縛りつけたが、その苦痛と憎悪が後の反逆の火種として蓄積された。

- 怪物たちの成長:フェンリルやヨルムンガンドが力を増し、拘束や管理が困難となる予兆が表れた。

- 運命の糸の乱れ:ノルンたちの紡ぐ運命が乱れ始め、世界樹ユグドラシルも衰えを示し始めた。

というわけで、北欧神話のあらすじは、原初の巨人ユミルから始まり、神々と巨人たちのせめぎ合い、光の神バルドルの死、そして世界の終わりラグナロクと、新しい世界の誕生へと続く、大きな時間の流れの物語でした。

アース神族・ヴァン神族・ヨトゥン族という三つの勢力が、それぞれの力と想いをぶつけ合いながら、世界の姿を少しずつ変えていった、とも言えます。

ひとつひとつの出来事を「点」として覚えるのではなく、始まりから終わり、そして新しい始まりへとつながる「線」として味わうと、北欧神話はぐっと立体的に見えてきます。

エピソードごとの細かい神さまの活躍も、今回のあらすじを頭の片すみに置きながら読むと、「あ、今ここは物語のどのあたりなんだろう?」と、ちょっとワクワクしながら楽しめるはずですよ。

🌳オーディンの格言🌳

わしらの物語は、はじまりも終わりも“ひとつながりの環”なのじゃ。

氷と炎が出会い、命が芽吹き、やがて争いと知恵が世界を形づくった。

だがその果てに訪れるラグナロクこそ、「滅び」ではなく「循環」の証である。

灰の中から新たな緑が萌え出でるように、すべての崩壊は次なる創造の胎動なのじゃ。

わしもまたフェンリルの牙に飲まれたが、その痛みの中で確かに感じた──“終わり”とは種の眠り、“始まり”とは芽の目覚め。

ゆえに、世界が燃え尽きようとも恐れるな。炎の向こうで、再び風が歌い始めるのだからな。

|

|

|